A lla fine del IV secolo a.c. nasce, a fianco all'epicureismo e dello stoicismo, anche un'altra corrente di pensiero lo scetticismo https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTboavgN2jSVLTxB5pxD7sfKAAfYz9zWVEJb3zSSyK_K_v-23In&s. Lo

lla fine del IV secolo a.c. nasce, a fianco all'epicureismo e dello stoicismo, anche un'altra corrente di pensiero lo scetticismo https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTboavgN2jSVLTxB5pxD7sfKAAfYz9zWVEJb3zSSyK_K_v-23In&s. Lo

scetticismo non ha costituito né una scuola né una dottrina filosofica ma un atteggiamento culturale che influenzerà diversi ambienti, compresa la stessa Accademia di Platone. Fondatore dello scetticismo è considerato Pirrone di Elide (360-275 a.c.) anche se alcuni temi erano già stati trattati dalle scuole socratiche minori. Di lui sappiamo che si era avviato alla pittura e solo dopo aver partecipato alla spedizione di Alessandro Magno in Oriente iniziò a dedicarsi al ricerca filosofica. Egli fu influenzato sia dei magi persiani sia dei megarici, da questi ultimi in particolare nasce il legame con alcuni aspetti della cultura socratica. Fu anche allievo di Anassarco di Abdera che era democriteo. Pirrone, così come Socrate, non lasciò scritto nulla probabilmente in coerenza con quanto sostenuto dalla sua filosofia, la quale prende il nome dal termine sképsis che significa ricerca o dubbio https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlb_28fICWoMNeCKtFvcpnlFKg-BiA2Viv_jHlVWA763mNh56p&s, da cui scetticismo, ovvero l'idea che non si può giungere a una verità definitiva e che quindi la filosofia corrisponde esclusivamente ad un atteggiamento o ad un modo di vivere e non ad una dottrina tramandabile.

Per quello che riguarda il suo pensiero la testimonianza principale è quella offertaci da Timone di Fliunte che ne fu suo allievo e che ne trascrisse le dottrine in una raccolta dal titolo Silli.

La tesi fondamentale di Pirrone afferma che riguardo alla natura e alle caratteristiche delle cose non possiamo accordare né verità né falsità https://www.thpanorama.com/img/images/relativismo-tico-caractersticas-tipos-y-crticas.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8jDu3p5jtZivOOrhJr0rozxIEGbXe7ELiRFqv6zOgTrE519KCTg&s. A tale conclusione Pirrone arrivava dopo aver analizzato gli strumenti che sono in dote all'uomo ovvero i sensi e la ragione, dimostrando che non è possibile giungere alla verità con nessuno di questi due.

I sensi e la percezione in primo luogo possono rivelare soltanto le apparenze, ma non la vera natura delle cose. https://prod-discovery.edx-cdn.org/media/course/image/d502decf-4d7e-4ca5-9b06-ffefad793259-a5644d378ecf.small.jpg Questa idea era già stata fatta propria dai sofisti, ma anche da Socrate e, per quello che riguardava la conoscenza del mondo sensibile, dallo stesso Platone per il quale era possibile fare solo delle ipotesi fenomeniche (apparenti) sulla natura fisica. In epoca successiva Enesidemo di Cnosso, autore latino amico di Cicerone, ha raccolto in 10 tropi le aporie tra realtà e percezione. Tra questi troviamo per esempio come vi sia differenza nel percepire il piacere e il dolore, ed ancora il danno e l'utilità, in base a diverse impressioni riguardanti gli stessi oggetti. https://3.bp.blogspot.com/-aJEM8kuY-g4/XA0kgjwnahI/AAAAAAAAPHA/Hipl_5uMvfgFSUxWXYYd835Hsv_py36tACLcBGAs/s1600/14681605_572689366252384_393797609746295080_n.jpg Il colore non è oggettivo come mostra la porpora la cui tonalità cambia a seconda che sia vista alla luce del sole, della luna o di una lampada ad olio. https://storiaefantasydotcom1.files.wordpress.com/2016/01/fenici_rossoporpora.jpg?w=545 In questo elenco troviamo anche l'osservazione che la forma stessa delle figure muta a seconda della prospettiva da cui è osservata, per cui è impossibile attribuire forma alle cose come affermato da Aristotele. http://www.fontanesi.ch/Visione/Percezione/formprosp.jpg

La soggettività della percezione secondo gli scettici investe anche l'ambito morale, i precetti morali infatti cambiano in base all'educazione che si è ricevuto, per esempio i Massageti ammettono la comunanza delle donne mentre i Greci non lo ammettono.

Per quanto riguarda la ragione, in particolare gli scettici vogliono confutare le teorie degli epicurei e degli stoici, le quali affermano che il ragionamento, per essere corretto, deve partire da delle premesse che si accordano con la percezione degli avvenimenti oppure che un giudizio per essere considerato vero deve accordarsi con ciò che realmente accade. https://www.studiarapido.it/wp-content/uploads/2019/06/scetticismo.jpg Rispetto alle premesse, necessarie per valutare vero o falso un ragionamento un giudizio razionale, è necessario avvalersi dei sensi e della percezione, ma questi non sono a loro volta in grado di fornirci delle verità assolute, pertanto anche la ragione non può giungere a delle verità. D'altro canto anche semplice giudizio "questo è un gatto" è vero solo e soltanto se io sto percependo un gatto, ma secondo quanto detto da Pirrone, posso affermare solo "questo a me appare come un gatto" e non "è un gatto". http://2.bp.blogspot.com/--yP-EOVHyAk/UFIK78-L8YI/AAAAAAAAEhA/X3ScfA9zhwg/s1600/titti201.jpg Di conseguenze premesse come tutti i gatti sono mammiferi o tutti gli animali sono mortali, fondamentali per costruire un ragionamento dimostrativo, non possono essere considerate di per sé vere.

La conseguenza di queste riflessioni è la negazione non tanto della verità in quanto tale, ma delle teorie su di essa, e sulla possibilità dell'uomo di coglierla.

Dall'impossibilità di determinare la verità, e dunque di distinguere una cosa da un'altra con certezza, nasce il sentimento d’indifferenza rispetto al mondo. Questo sentimento d’indifferenza non è soltanto una posizione teoretica ma ha conseguenze sulla vita pratica. https://www.sebastianodato.it/wp-content/uploads/2018/12/106-Essere-indifferenti-e-come-reagire-allindifferenza-Sebastiano-Dato-Counseling-Online.jpg

Rifacendosi all'affermazione socratica che non era poi sicuro che la morte fosse peggiore della vita e pertanto da evitarsi, Pirrone affermava che non si poteva dire che vi era veramente differenza tra la vita e la morte, e alla provocazione del perché allora lui non si suicidasse, egli controbatteva dicendo che non lo faceva perché tra il vivere e il morire non c'è nessuna differenza. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Life_and_death._Oil_painting._Wellcome_L0076241.jpg/240px-Life_and_death._Oil_painting._Wellcome_L0076241.jpg

Al di là delle estremizzazione del discorso pirroniano se su nulla è possibile dire che sia veramente bene o malehttps://www.managementacademy.it/Repository/scetticismoISO.jpg, l'uomo non ha la possibilità di motivare le proprie scelte in base a un principio o a un giudizio poiché non esistono regole o presupposti a cui potersi affidare e qualsiasi cosa accada non fa differenza.

Da questa riflessione nasce l'atteggiamento che il saggio deve assumere ovvero l'indifferenza agli eventi che lo circondano, il saggio scettico è indipendente dal piacere di matrice epicurea e anche dalla virtù di matrice Stoica. L'imperturbabilità e l'atarassia del saggio scettico https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgRmpp5iz3OKIHV_9J3DAYI13V6tnvs9NiWjzjYvONmScvPMFNAQ&s, giungono all’afasia ovvero assenza di qualsiasi discorso sulla realtà, e all'autarchia del soggetto ossia lo stare in pace con se stessi senza affidarsi a nulla che provenga dal mondo esterno.

Lo scetticismo all'Accademia di Platone

Lo scetticismo all'Accademia di Platone

Come anticipato lo scetticismo influenzò anche l'Accademia platonica nel corso del terzo secolo a.c.. La maggior parte dei pensatori antichi avevano tratto da Platone la fede in un mondo intellettuale sovrasensibile e nella superiorità dell'anima sul corpo, ma Platone era poliedrico e poteva anche essere considerato un maestro di scetticismo: il Socrate di Platone affermava di sapere di non sapere https://quantumdibenessere.it/wp-content/uploads/2020/04/Il-non-sapere-di-Socrate.png, molti dialoghi lungi dal trarre conclusioni lasciavano il lettore in dubbio, Platone insisteva sulla dimensione fenomenologica della realtà, Platone riconosceva alla filosofia il ruolo di continua ricerca. Su questi aspetti si concentrarono gli Scolarchi Arcesilao e Carneade.

Arcesilao di Pitane (315-240 a.c.) pur accogliendo la distinzione platonica tra opinione e conoscenza affermava che se la prima era erronea la seconda era probabilmente non raggiungibile da parte dell'uomo, pertanto il solo atteggiamento corretto del filosofo doveva essere l'epoché ovvero la sospensione del giudizio. In altri termini non è possibile né affermare né negare nulla intorno alle cose. https://1.bp.blogspot.com/-qL1M0AVQJ9w/V2OQ3SC8orI/AAAAAAAAGrg/NJoY9dAoMo8GVEYWv896IIqbAkwhogG2gCLcB/s1600/saper_tacere.jpg Sono le abitudini che rendono buone o cattive le azioni, pertanto l'agire umano deve essere guidato esclusivamente dal buon senso, da una sorta di ragionevolezza realizzabile in sede pratica guidata da un istinto naturale che ogni uomo possiede in quanto tale, ovvero a prescindere da qualsiasi giudizio. Degno successore di Arcesialao fu Carneade (219-130 a.c.) https://www.treccani.it/export/sites/default/immagini/img_nl/lingua_italiana/parole/carneade.jpg. Egli è passato alla storia soprattutto per la sua attività di diplomatico (e nel luogo comune per essere stato citato da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi come personaggio ignoto a Don Abbondio)

Carneade! Chi era costui! — ruminava tra sè don Abbondio seduto sul suo seggiolone, in una stanza al piano di sopra, con un libricciuolo aperto dinanzi, quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. — Carneade! questo nome mi par bene di averlo inteso o letto; doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico: è un nome di quelli; ma chi diavolo era costui? (Manzoni, I Promessi sposi)

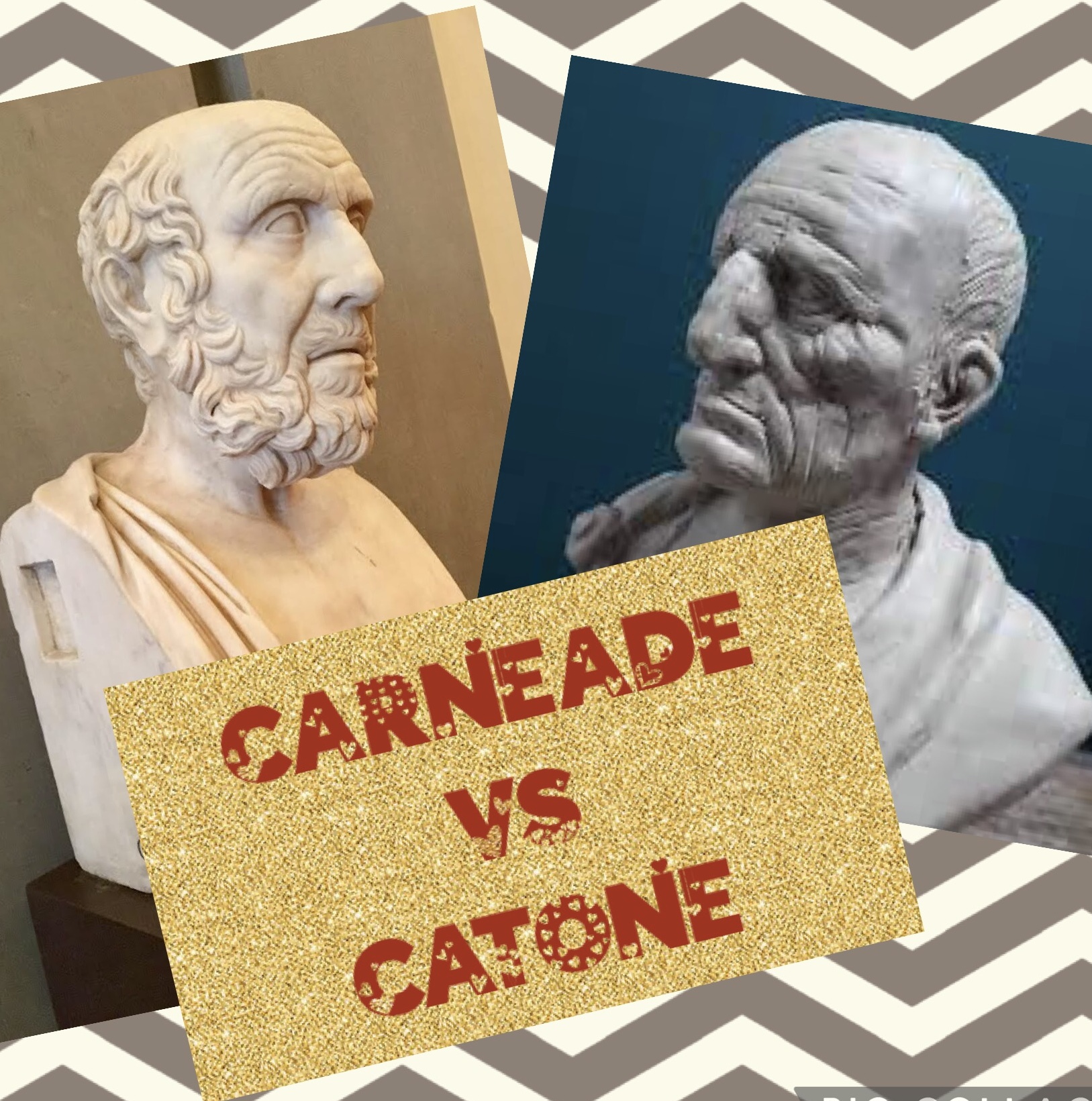

Nel 156 a.c. Carneade, in qualità di Scolarca dell'Accademia, fece parte, con il peripatetico Critolao e lo stoico Diogene di Babilonia, dell'ambasceria inviata a Roma per perorare la causa di Atene multata per aver saccheggiato la cittadina di Oropo. https://dynamic-media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-o/03/fb/f7/22/amphiaraion-archaeological.jpg?w=700&h=-1&s=1

In quella occasione Carneade decise non venir meno alle sue abitudini di insegnante e annunciò che avrebbe tenuto due lezioni. I giovani romani ansiosi di assumere le maniere greche e la loro cultura accorsero numerosi ad ascoltarlo. Carneade nella prima lezione espose l'idea di giustizia di Platone e Aristotele edificando l'idea dell’esistenza di una legge naturale e universalmente valida. La seconda lezione invece fu diretta a demolire e contraddire tutto quello che era stato detto nella prima lezione.

Carneade volev a così dimostrare che qualsiasi conclusione sarebbe stata ingiustificata. Egli affermava che se i romani avessero voluto essere giusti avrebbero dovuto restituire le ricchezze dei popoli sottomessi, ma in tal caso sarebbero stati stolti, arrivando alla conclusione che saggezza e giustizia non andassero d'accordo. La dialettica di Carneade fu talmente impressionante da ammaliare i giovani romani. http://www.capitolivm.it/wp-content/uploads/2017/09/trionfo.jpg

a così dimostrare che qualsiasi conclusione sarebbe stata ingiustificata. Egli affermava che se i romani avessero voluto essere giusti avrebbero dovuto restituire le ricchezze dei popoli sottomessi, ma in tal caso sarebbero stati stolti, arrivando alla conclusione che saggezza e giustizia non andassero d'accordo. La dialettica di Carneade fu talmente impressionante da ammaliare i giovani romani. http://www.capitolivm.it/wp-content/uploads/2017/09/trionfo.jpg

Ma ci fu anche chi tentò di opporsi alla spregiudicatezza di Carneade, in particolare Catone il Censore che rappresentava la rozza morale romana che aveva sconfitto Cartagine. Il contrasto tra i due era radicale: brutale con una moralità rigorosa e troppo tradizionale la visone di Catone e spregevole a causa di una moralità lassa e inquinata dalla dissoluzione del mondo ellenistico la visione di Carneade.

Catone chiese al Senato l'immediata espulsione degli ambasciatori, ma esso rimase inascoltato e nulla poté negli anni a venire per fermare la progressiva contaminazione della cultura romana con quella greca. https://c8.alamy.com/compit/2c52cx1/antichi-greci-ascoltano-il-poeta-pindar-e-la-sua-lira-mezzitoni-colorati-a-mano-di-un-illustrazione-2c52cx1.jpg

L’atteggiamento scettico di Carneade era prevalentemente volto a criticare le certezze conoscitive degli stoici, ovvero il canone della rappresentazione catalettica. Egli affermava che tutte le rappresentazioni sono ingannevoli e che se anche alcune non lo fossero state non avremmo potuto distinguerle da quelle false. Da ciò seguiva che l'uomo che avesse avuto la necessità o la possibilità di esprimere dei giudizi avrebbe dovuto farlo solo in forma probabilistica e verosimile. Carneade orientò lo scetticismo e l'Accademia verso una forma di sapere probabilistico dove il compito del filosofo era distinguere tra le diverse posizioni, i diversi gradi di verosimiglianza https://ilquotidianoinclasse.corriere.it/wp-content/uploads/2015/01/12546a3fdee583959f44cdee73ffc777.jpg, che tuttavia erano sempre lontani e distanti dalla verità assoluta.

Il tardo scetticismo o scetticismo romano

Riguardo al tardo scetticismo o scetticismo romano (romano in senso ampio e non geografico) è molto importate Agrippa (I sec d.c.) del quale conosciamo il pensiero grazie a Sesto Empirico e di cui non abbiamo informazioni sulla vita. Egli aggiunse alcuni argomenti ai Tropi di Enesidemo:

-il primo è detto delle discordanze, e si basa sulla varietà delle opinioni, sia filosofiche sia comuni, a proposito di ogni questione;

-il secondo detto dell'infinito rileva che ogni argomentazione ha bisogno di un'altra argomentazione che la dimostri e così via, per cui si ha il regresso all'infinito; https://i1.wp.com/www.aduevoci.org/wp-content/uploads/2018/05/spirale.jpg?resize=1035%2C425&ssl=1

-il terzo riguarda quello delle relazioni tra gli oggetti: niente può essere assunto come tale in sé e per sé ma sempre soltanto in relazione a un'altra cosa da cui dipende, quindi tutto è relativo.http://2.bp.blogspot.com/-kA47t9L4560/VDVVoigxwYI/AAAAAAAAEhU/1LWg16GwDb8/s1600/96.gif

-il quarto è detto ipotetico, poiché rileva come ogni discorso dogmatico si regga in ultima analisi su di un principio accettato acriticamente in via ipotetica;

-il quinto riguarda il diallelo, cioè il circolo vizioso con cui i dogmatici provano A con B, e poi B con A ovvero si dà per dimostrato proprio ciò che si deve dimostrare come quando si afferma che l'induzione dimostra l'uniformità della natura e l'induzione è un ragionamento valido perché si verifica sempre in modo uniforme quando è applicata ai fenomeni naturali.

Il rappresentante di maggior rilievo del tardo scetticismo fu Sesto Empirico (180-214 d.c.) di cui per fortuna ci sono rimaste le opere principali Lineamenti pirroniani che è un compendio sulla filosofia scettica che espone i principi dello scetticismo e critica la logica, la fisica e l’etica dei dogmatici (principalmente gli stoici); Contro i dogmatici dove riprende la critica alle filosofie dogmatiche e Contro i matematici dove critica gli insegnati delle «arti liberali» grammatica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia e musica (salvando solo la dialettica). Queste opere rappresentano una fonte sul pensiero antico perché le sue argomentazioni, volte a confutare le dottrine stoiche o accademiche, riportano in modo puntuale le tesi degli autori criticati.

Egli anticiperà alcuni dei temi che saranno propri dell'empirismo inglese: per quanto riguarda il discorso deduttivo affermerà che esso corrisponde a una tautologia perché le conseguenze sono in realtà già presenti nelle premesse per cui ogni deduzione non conduce a nuove conoscenze se infatti affermo che certezza che uomini sono mortali e con certezza che socrate è un uomo so già che socrate sarà anche mortale https://www.sophron.it/wp-content/uploads/2018/05/articoo-colangelo-1.jpg;

Per quanto riguarda l'induzione affermerà che questa è sempre falsificabile perché un solo evento nuovo può invalidare le osservazioni fatte fino a quel momento e non possiamo mai avere la certezza di aver osservato tutti i casi posssibili, se estraggo tre palline da un sacco è tutte e tre sono blu non posso affermare che tutte le palline sono blu a meno che non sia certo di avele estratte tutte ma non quel caso non c'è inferenza ma solo constatazione https://www.okpedia.it/data/okpedia/metodo-induttivo-esempio.gif

Inoltre Sesto metterà in discussione il concetto di causa affermando che se essa produce l'effetto, essa deve precedere l'effetto e quindi esistere come causa prima di causa il che è dunque contradditorio in quanto un causa è tale solo dopo che ha prodotto un effetto in quanto una causa non può ne seguire un effetto ne esserne contemporanea. https://appaltileaks.it/wp-content/uploads/2017/07/causa-effetto.jpg.

Egli affermerà anche l'impossibilità dell'insegnamento-apprendimento affermando che esso avviene o in forma diretta o tramite le parole, ma se per forma diretta esso sarà immediato e quindi senza alcuna pratica, se tramite le parole inutile perché le parole hanno valore solo per chi le esprime, come dimostra la pluralità di termini usati per indicare la stessa cosa. https://lh3.googleusercontent.com/-UIUZq_esuWs/V-lbgcKZh9I/AAAAAAAACUY/3KAUZrNtNvQ/s640/blogger-image--1517841183.jpg

Dunque nella vita pratica secondo Sesto Empirico lo scettico deve limitarsi a seguire i fenomeni ovvero:

-le indicazioni che la natura dà attraverso i sensi

-i bisogni corporei

-la tradizione delle leggi

-le regole delle arti

Video completo di tutto lo scetticismo