Parallelamente alla controversia deistica vi fu, in Inghilterra, una notevole fioritura di filosofi moralisti. La circostanza non deve stupire: una volta messa in forse la rivelazione, cioè la religione positiva, entra in crisi anche la credenza dogmatica secondo cui morali sono solo le azioni comandate direttamente da dio. Si trattava quindi di dare una fondazione «laica» alla morale, sganciandola dal testo biblico.

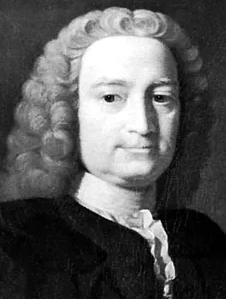

Tra i moralisti inglesi del Settecento vi è Anthony Ashley Cooper, lord di Shaftesbury (1671-1713), che era stato allievo di Locke dal quale però si distaccò, richiamandosi alla scuola platonica di Cambridge che Locke aveva combattuto. Uomo coltissimo, aveva viaggiato molto, soggiornando tra l'altro in Italia (dove si era formato una cultura estetica vastissima). Egli reputava che i principi gnoseologici e morali siano sostanzialmente coincidenti ed innati nell'uomo.

Tra i moralisti inglesi del Settecento vi è Anthony Ashley Cooper, lord di Shaftesbury (1671-1713), che era stato allievo di Locke dal quale però si distaccò, richiamandosi alla scuola platonica di Cambridge che Locke aveva combattuto. Uomo coltissimo, aveva viaggiato molto, soggiornando tra l'altro in Italia (dove si era formato una cultura estetica vastissima). Egli reputava che i principi gnoseologici e morali siano sostanzialmente coincidenti ed innati nell'uomo.

La sua originalità sta proprio nell’identificazione tra morale e gnoseologia: bene e verità, afferma, coincidono perché hanno la stessa «bella forma». https://grecoelatino.it/wp-content/uploads/2020/05/Kalokagathia.jpg La forma diviene così indice rivelatore della sostanza: una forma bella ed armoniosa è indice di una sostanza nobile, vera e buona. La virtù non può che essere bella, armoniosa e piacevole di contro il vizio è brutto, sgraziato e disarmonico.

Shaftesbury divide le passioni in tre categorie: quelle che portano al bene del prossimo (quindi al bene pubblico) https://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2015/09/16/102433971-ecc1d61a-937b-43d7-b26f-6a69a565e0fd.jpg; quelle che portano al bene proprio https://www.unadonnaalcontrario.com/wp-content/uploads/2021/11/Come-prendersi-cura-di-se%CC%81.jpg; quelle che portano al male https://www.panorama.it/media-library/odio-verbale.jpg?id=20008855&width=980 Queste ultime, in certo senso, non sono reali, in quanto non rientrando nell'armonia della natura; Shaftesbury le chiama infatti «affezioni innaturali». Criticandole, e criticando le loro manifestazioni concrete, il moralista fa la stessa cosa dell'esteta che critica le brutture formali di un dipinto o la stessa azione del filosofo che critica un principio falso.

Ma se l'etica è come l'arte, ci potranno essere etiche diverse, come ci sono arti diverse? In una cattedrale gotica, l'arco a sesto acuto è armonioso https://mydbook.giuntitvp.it/app/statics/contents/books/GIAC45_65687F/html/118/assets/images/119_a.jpg, mentre stonerebbe se inserito in una costruzione greca dell'arte classica. https://archmaifil.files.wordpress.com/2012/12/dsc_0182.jpg Ci può essere una morale nella quale l'omicidio sia virtuoso?

Shaftesbury supera la difficoltà affermando che ogni forma di arte, ogni forma di morale, trova il proprio fondamento nell'armonia, e che l'armonia ha una oggettività reale e funge da modello a tutte le azioni: la morale è quindi, in quanto armonia, eterna ed immutabile. https://www.naturagiusta.it/wp-content/uploads/2020/11/mondo.jpg

Successivo a Shaftesbury troviamo Francis Hutcheson (1694-1746). Hutcheson nacque l'8 agosto 1694 a Drumalig in Irlanda https://image.isu.pub/230418090146-3e4e00fa5bd9cec8542fec2d0a7760cc/jpg/page_1_thumb_large.jpg da una famiglia di presbiteriani egli insieme a Hume è considerato uno dei padri fondatori dell'Illuminismo scozzese.

Successivo a Shaftesbury troviamo Francis Hutcheson (1694-1746). Hutcheson nacque l'8 agosto 1694 a Drumalig in Irlanda https://image.isu.pub/230418090146-3e4e00fa5bd9cec8542fec2d0a7760cc/jpg/page_1_thumb_large.jpg da una famiglia di presbiteriani egli insieme a Hume è considerato uno dei padri fondatori dell'Illuminismo scozzese.

Hutcheson come Shaftesbury fu discepolo di John Locke. Il suo insegnamento esercitò una profonda influenza, dentro e fuori l’ambiente accademico. Dall'età di trentacinque anni fino alla sua morte fu docente di Filosofia morale presso l'Università di Glasgow, e tra i suoi allievi ebbe l'economista Adam Smith https://s3.studylib.net/store/data/009619936_1-735ae4a34bbec7b8fbc97d410c987bcd.png inoltre Hutcheson influenzò con il suo pensiero lo stesso David Hume.

Egli fu anche famoso per essere stato il primo insegnante in Scozia ad insegnare in inglese, invece che in latino. https://vivoinlomellina.files.wordpress.com/2015/12/latin.jpg?w=347&h=231 La su vita si concluse prematuramente l'8 agosto 1746 durante un viaggio a Dublino.

Hutcheson sostiene che in questo mondo la felicità è di gran lunga superiore alla miseria https://cdn0.lefrasi.it/it/posts/9/3/1/frasi_sulla_felicita_139_600.jpg e che Dio si manifesta come architetto e legislatore attraverso l'armonia della natura http://www.kul-tim.net/wp-content/uploads/2009/02/18-bog_637.jpg. A differenza di Shaftesbury non dissolve Dio nel principio del mondo, ma lo considera un essere personale. Inoltre egli ammette l'esistenza del male, anche se (come Leibniz) ritiene che rientri in un piano provvidenziale funzionale a creare un mondo migliore.

Hutcheson afferma che vi sono nell’uomo sensi esterni https://cairoli.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/laboratorio-5-sensi-scienza-semplice.jpeg e sensi interni https://wips.plug.it/cips/supereva/cms/2016/06/emozioni-e-sentimenti.jpg: tra questi ultimi evidenzia il senso della bellezza e dell'armonia (immaginazione), il senso di simpatia per il prossimo, il senso di piacere che danno le azioni, il senso del pudore, dell'onore, della dignità, il senso sociale e quello religioso. Quando questi sensi entrano in conflitto (ad esempio quando il senso di un'azione piacevole urta quello dell'onore), interviene come supremo principio regolatore il senso morale, esso è superiore a tutti gli altri ed indipendente da essi. https://www.giustiziainsieme.it/easyarticles/images/users/368/giudice.jpg

Ma in che cosa consiste il senso morale? Sviluppando le tesi di Shaftesbury, Hutcheson dichiara che si tratta di una tendenza naturale ad approvare sentimenti ed azioni che abbiano come scopo il bene pubblico. L’uomo tende in base alla sua ragione ad agire in modo da ricercare un equilibrio tra l’interesse e la felicità individuale e l’interesse e la felicità collettiva https://www.psicosomatica.eu/wp/wp-content/uploads/2020/03/Bilancia-equilibrio-1024x381.png

Da queste osservazioni possiamo vedere quali azioni il nostro senso morale raccomanderebbe ... come più perfettamente virtuose: quelle che sembrano della tendenza più universale più ampia alla maggiore per più vasta felicità di tutti gli agenti razionali a cui può arrivare la nostra influenza. (Hutcheson, Ricerche sull’origine delle nostre idee di bellezza e di virtù)

Dunque le azioni che sono approvate dal “senso morale” sono quelle che tendono alla maggior felicità possibile. https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2023/08/felicita-FILEminimizer.jpg

la migliore azione possibile è quella che procura la maggiore felicità per il maggior numero di persone; e la peggiore quella che, similmente, genera la miseria (Hutcheson, Ricerche sull’origine delle nostre idee di bellezza e di virtù)

Questo concetto del raggiungimento della massima felicità possibile per la collettività sarà fatto proprio da Hume e poi dagli utilitaristi. https://assets-global.website-files.com/62792c49f89cb381b3affec5/64760711d498bdf61794836d_Utilitarianism.jpg

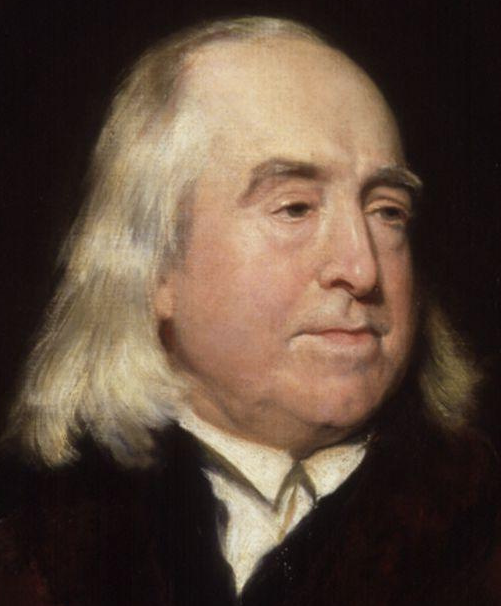

Tra gli utilitaristi il personaggio più significativo fu Jeremy Bentham (1748-1832). Giurista e uomo politico, Bentham nacque a Londra, studiò nel collegio di Westminster e all'Università di Oxford, avviandosi poi alla carriera di avvocato. https://cdn0.unprofesor.com/es/posts/9/0/3/el_utilitarismo_de_bentham_resumen_5309_orig.jpg

Tra gli utilitaristi il personaggio più significativo fu Jeremy Bentham (1748-1832). Giurista e uomo politico, Bentham nacque a Londra, studiò nel collegio di Westminster e all'Università di Oxford, avviandosi poi alla carriera di avvocato. https://cdn0.unprofesor.com/es/posts/9/0/3/el_utilitarismo_de_bentham_resumen_5309_orig.jpg

Dopo poco tempo lasciò questo campo per dedicarsi agli studi filosofici, con particolare interesse per le idee di Montesquieu, Locke, Hume e Beccaria.

Nel 1785 compì un viaggio in Russia, per visitare il fratello, dove scrisse Difesa dell'usura.

Tornato in Inghilterra, portò a termine e pubblicò la sua opera principale Introduzione ai principi della morale e della legislazione che lo rese famoso sia in Europa che in America. https://www.lafeltrinelli.it/images/9788841893876_0_536_0_75.jpg

Nel 1971 Bentham si dedicò alla progettazione di un carcere che sta alla base di gran parte delle strutture penitenziarie odierne. https://www.jacoporanieri.com/public/newmedia/2017/09/Banthams-Panopticon-500x313.jpg L'idea alla base è quella di permettere a un unico sorvegliante di osservare (opticon) tutti (pan) i soggetti di una istituzione carceraria senza permettere a questi di capire se siano in quel momento controllati o no. Il nome si riferisce anche ad Argo Panoptes della mitologia Greca: un gigante con un centinaio di occhi considerato perciò un ottimo guardiano.

Fu un eccezionale pensatore, antesignano di moltissime rivoluzioni sociali come la parità di diritti alle donne, l’abolizione della schiavitù, la difesa dei diritti degli animali, la separazione dei poteri tra Stato e Chiesa, il diritto al divorzio e la depenalizzazione del reato di sodomia https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/03diritti.jpg

Egli concluse la sua vita in un modo veramente eccentrico ed eterodosso anche per l'epoca vittoriana come vedremo al termine di questa presentazione.

Bentham dedicò la sua vita a persuadere i propri concittadini che il dovere di un buon inglese è non concepire le leggi come qualche cosa di fisso, immutabile e perfetto, ma come un corpus perennemente perfezionabile con il fine ultimo di promuovere la più grande felicità per il più grande numero di persone. https://sinonimi.it/img/ogimage/fare%20di%20necessita%20virt%C3%B9.png

La necessità di promuovere la più grande felicità per il più grande numero di persone era già stata sostenuta da Cesare Beccaria, nello scritto Dei delitti e delle pene, al quale Bentham esplicitamente si richiama. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2020/08/Dei-delitti-e-delle-pene.jpg Il filosofo inglese critica i fondamenti del giusnaturalismo affermando che se gli uomini accettano di rispettare le leggi non è per la presenza di un patto originario ma per il vantaggio che individualmente e socialmente ne possono ricavare.

Inoltre afferma che le leggi non sono eterne, ma dettate da motivi pratici ed empirici, e possono essere modificate per migliorare l'ordinamento della società. Su questa base Bentham insieme ai suoi collaboratori James Mill e suo figlio, John Stuart Mill, combatté da un lato il conservatorismo politico https://www.platon.it/moderno_/wp-content/uploads/2018/06/congresso-di-Vienna.jpg, e dall'altro il giusnaturalismo radicale e rivoluzionario di Rousseau e dei giacobini francesi https://storiaestorie.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2019/06/esecuzione-del-re.jpg.

Sul principio dell’utile Bentham fonda la legislazione civile e la morale. Un'azione è buona quando è utile, cioè quando arreca piacere. https://i.ytimg.com/vi/I7Iq4V-y6RE/maxresdefault.jpg La nostra natura ha infatti insiti in sé l'amore per il piacere e l'odio per il dolore, sicché tutto ciò che arreca piacere è utile e buono, e tutto ciò che arreca dolore disutile e cattivo. Il piacere non va però considerato in modo individualistico, bensì secondo una prospettiva sociale, giacché esso coincide con la benevolenza più comprensiva e più illimitata verso il prossimo.

La morale diviene così una precisa aritmetica del piacere https://it.clementoni.com/cdn/shop/articles/mente-matematica_1440x.jpg?v=1647508844, che va rigorosamente calcolato in tutti i suoi aspetti. Molto spesso accade che un'azione ci arrechi non solo piacere, ma anche dolore o viceversa; essa quindi sarà buona soltanto se, analizzando tutte le sue caratteristiche e facendo su di esse un calcolo quantitativo, ci darà più piacere che dolore.

Vi sono dunque azioni che, per quanto abbiano aspetti piacevoli, comportano conseguenze dolorose tali per cui, a conti fatti, conviene astenersene. L'importanza attribuita da Bentham al calcolo quantitativo del bene e del male lo indusse anche ad introdurre nel linguaggio etico termini quali «massimizzazione» del piacere e «minimizzazione» del dolore. https://www.platon.it/storia/wp-content/uploads/2016/02/bilancia.png

Questa aritmetica morale permette, secondo Bentham, di uscire dalla cerchia individuale, e di dare una fondazione sociale alla virtù.

A seguito della richiesta allegata al testamento, il corpo del filosofo inglese fu imbalsamato e conservato dopo la sua morte, avvenuta nel 1832, dal suo allievo Thomas Southwood Smith. https://cdn5.acolore.com/disegni/colorare/bimbo-mummia.gif La testa e il corpo furono collocati in un armadio di legno che Bentham stesso chiamò “Auto-icon”. Il corpo fu vestito con gli abiti di Bentham e conservato in tale stato per i successivi decenni. https://londranews.com/wp-content/uploads/2019/01/221062_20621e8f.jpg

L’Auto-icon aveva lo scopo di mostrare il corpo reale di Bentham e il suo aspetto durante la vita. Purtroppo col tempo il viso del pensatore inglese assunse un aspetto macabro a causa dell’imperfetto processo di mummificazione. Per questo oggi il suo corpo è stato dotato di una testa di cera raffigurante Bentham. https://galeri2.uludagsozluk.com/209/jeremy-bentham_272773.jpg L’intero corpo mummificato è oggi esposto all’University College di Londra, che lo acquisì nel 1850.

La scelta di posizionare la statua del filosofo in una delle zone principali dell’Università ha dato adito alle voci secondo le quali Bentham presenzierebbe ancora al College Council (il consiglio dell’università) in qualità di membro non votante. https://londranews.com/wp-content/uploads/2019/01/jeremy-bentham.jpg