Jean-Jacques Rousseau pur essendo un philosophe nel senso dato a questa parola in Francia nel XVIII secolo non era quello che oggi si direbbe un filosofo. Nondimeno esercitò un potente influsso sulla filosofia, non meno che sulla letteratura, sul gusto, sul costume e sulla politica. Qualunque possa essere la nostra opinione sui suoi meriti di pensatore, dobbiamo riconoscere la sua immensa importanza sociale. (Russell, Storia della filosofia Occidentale)

Jean-Jacques Rousseau nacque a Ginevra nel 1712 da una famiglia calvinista. Ebbe un'infanzia molto difficile: la madre morì di parto, il padre, che era povero, praticava contemporaneamente le professioni di orologiaio e di maestro di danza, per questo Rousseau fu affidato a una zia. A 12 anni lasciò la scuola e cercò di avviarsi a diversi mestieri, ma poi a 16 anni abbandonò Ginevra e entrò nella Savoia. Impossibilitato a mantenersi chiese sostegno a un prete cattolico https://static7.depositphotos.com/1283262/761/v/450/depositphotos_7614552-stock-illustration-catholic-priest.jpg sostenendo di volersi convertire al cattolicesimo, atto che fece di lì a poco a Torino, fu così che ricevette i mezzi di sostentamento. Fu lo stesso Rousseau ad affermare, anni più tardi, che quell'altro era stato un vero e proprio atto di banditismo e opportunismo, ma questa dichiarazione Rousseau la fece solo dopo che, diversi anni dopo, si era nuovamente riconvertito al protestantesimo.

Per qualche mese Rousseau, dopo aver lasciato l'istituto torinese dove era stato accolto, divenne domestico https://thumbs.dreamstime.com/z/maggiordomo-13272103.jpg di un'anziana signora, singolare il fatto che, alla morte di lei, Rousseau fu trovato in possesso di alcuni effetti personali della madama e per sfuggire all'accusa di furto incolpò una giovane cameriera di averglieli donati perché invaghita di lui. Malgrado nelle confessioni, più tardi, dichiarasse la sua vergogna per questo atto, va detto che questo fu solo uno delle tante azioni discutibili che egli compì, non a caso è stato detto che egli fosse privo di tutte le comuni virtù di cui un gentiluomo avrebbe dovuto godere.

Successivamente Rousseau trovò protezione presso Madame de Warens. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/FrancoiseLouiseWarens.jpg/218px-FrancoiseLouiseWarens.jpg Ella come il giovane si era convertita al cattolicesimo e viveva grazie a una pensione donatagli dal re di Savoia per i servigi da lei resi alla religione. In questa casa Rousseau visse per 9-10 anni e progressivamente diventò amante della madame, peraltro insieme al maggiordomo della signora, vivendo così tutti e tre in una eccentrica amicizia.

Nel 1743, grazie ad una raccomandazione, riuscì a diventare segretario presso l'ambasciata francese a Venezia https://media.istockphoto.com/vectors/venice-city-hand-drawn-vector-illustration-vector-id499519211, ma non fu pagato per i suoi servigi, pertanto fu costretto ad abbandonare l'impiego e a recarsi a Parigi per reclamare quanto dovuto.

Nel 1745 prese in moglie Teresa Le Vasseur, una modesta cameriera che lavorava nell'albergo dove egli risiedeva. Da lei ebbe cinque figli che Rousseau abbandono all'ospizio dei trovatelli. https://www.storicang.it/medio/2021/09/16/gli-orfani-del-marinaio-1800-circa-william-redmore-bigg_a6239279_1280x720.jpg La fanciulla era una donna di scarsa cultura non sapeva né leggere né scrivere e Rousseau asserisce nelle sue memorie di non aver mai avuto un barlume di amore per lei, viene quasi da pensare che il pensatore ginevrino avesse scelto una così modesta compagna per sentirsi superiore a lei.

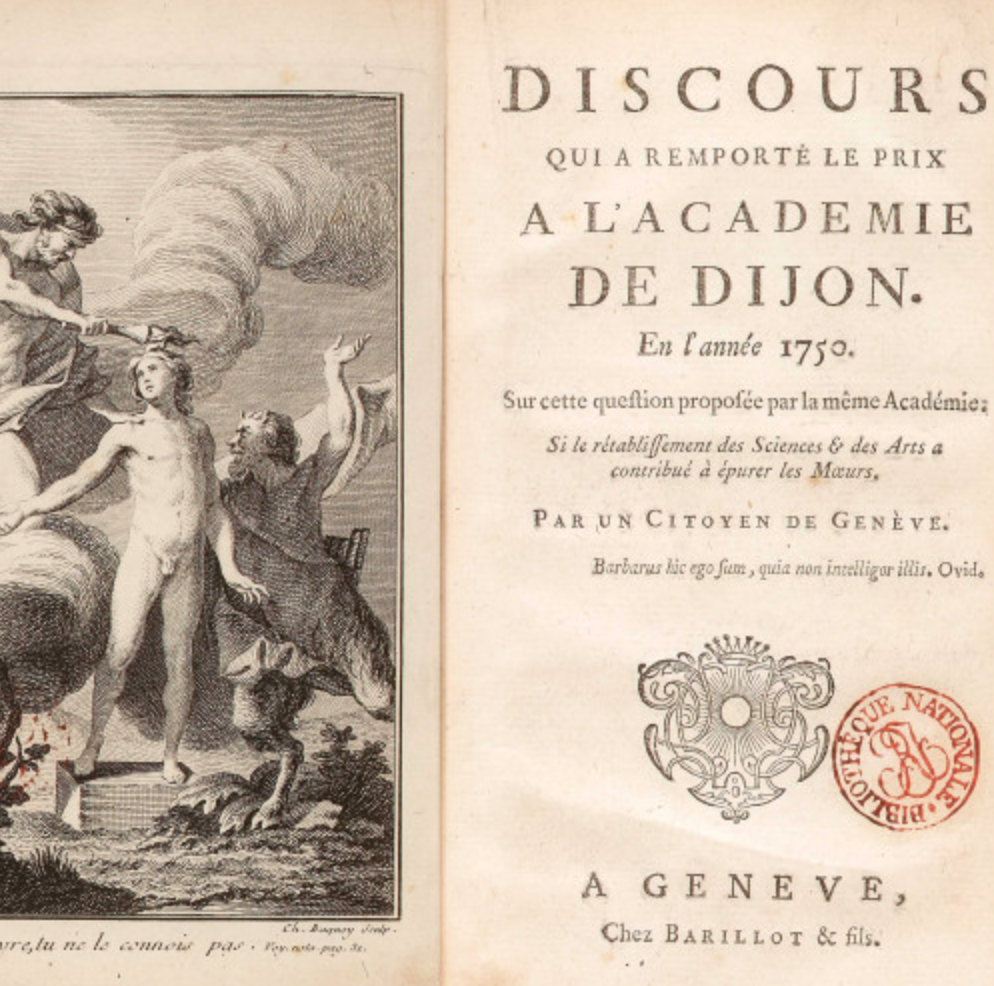

La svolta per Rousseau giunse quando, nel 1750, partecipò ad un concorso indetto dall'Accademia di Digione https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Cendresrousseau.jpg/180px-Cendresrousseau.jpg sul tema se il ristabilimento delle Scienze delle Arti abbia contribuito a migliorare i costumi, ed egli lo vinse con il Discorso sulle scienze e sulle Arti. https://www.zala.ch/wp-content/uploads/ols-rousseau2.jpg Questo scritto diede al pensatore una grande notorietà in virtù delle tesi sostenute che erano decisamente controcorrente rispetto al clima culturale in cui furono concepite.

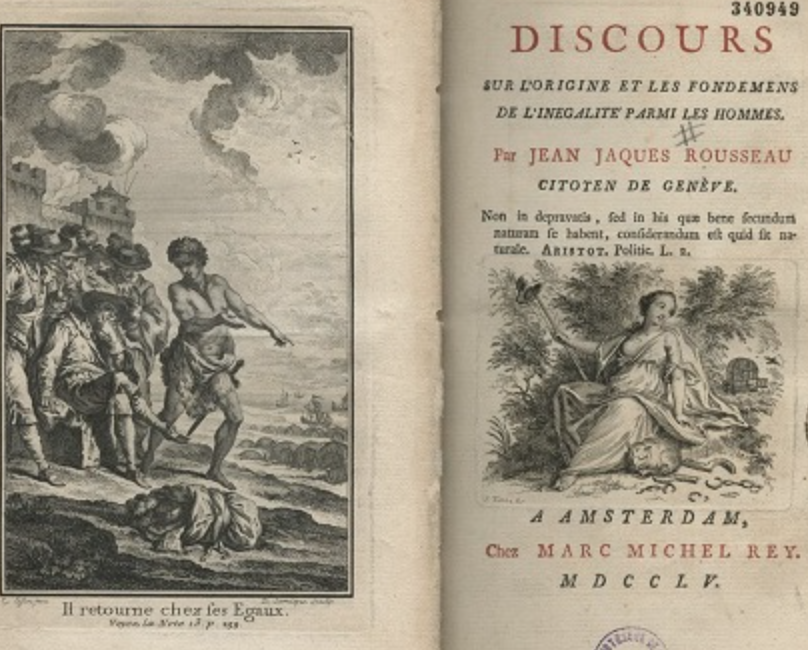

Nel 1755 pubblicò il Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini https://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/resources/images/razzismo_02.jpg in occasione di un nuovo concorso dell'Accademia, ma questa volta con meno successo.

Nel 1757 Rousseau interruppe i rapporti col gruppo degli Enciclopedisti e si ritirò a Montmorency cittadina della Val-d'Oise. Ivi scrisse le sue opere più importanti il Contratto sociale nel 1762 la Nuova Eloisa del 1761 e l'Emilio del 1762. Di questi scritti sia il Contratto sociale che l'Emilio furono condannati dalle autorità parigine e anche da quelle ginevrine, a causa di ciò Rousseau fu costretto a riparare nella cittadina di Neuchatel nel territorio svizzero controllato dal re di Prussia. https://www.restaurationcollegialeneuchatel.ch/presentation/images/01-Histoire2-Big.jpg

La sua condizione di fuggiasco lo costrinse a diversi spostamenti tra cui anche a un breve soggiorno a Londra, anche se questo non gli impedì di tornare ancora una volta a Parigi. Alla fine fu costretto a causa delle sue condizioni di salute a ritirarsi nella tenuta di Hermonville cittadina della Marna dove concluse la sua opera autobiografica le Confessioni. In questa località morirà nel 1778, ironia della sorte lo stesso anno in cui moriva il suo grande avversario e rivale Voltaire e come lui nel 1794 fu tumulato nel Panthéon di Parigi. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Tombeau_rousseau.jpg/800px-Tombeau_rousseau.jpg

Il Discorso sulle scienze e sulle Arti

La tesi fondamentale del Discorso sulle scienze sulle arti di Rousseau è questo: Esse non sono l'apice della civiltà umana, ma, anzi, lungi dal migliorare l'umanità ne corrompono i costumi facendo precipitare l'essere umano nel vizio. https://4.bp.blogspot.com/-o6bfFfDm5eA/WGItzCxP7jI/AAAAAAAAGZA/srKH0l9_Snwas8FTvfSjaZPjz91uj5Q7ACLcB/s320/Poverty-in-Victorian-Britain-712591.jpg In proposito è esplicativa la frase in cui Rousseau afferma:

Sappiate dunque una buona volta che la natura ha voluto preservarvi dalla scienza come una madre strappa un'arma pericolosa dalle mani del figlio; e tutti i segreti che nasconde son tanti mali dai quali vi preserva, e che la pena, che trovate ad istruirvi, non è certo il minore dei suoi benefici. Gli uomini son perversi; sarebbero peggiori ancora se avessero avuto la disgrazia di nascere sapienti. (Rousseau, Discorso sulle scienze e sulle arti)

Secondo lo sguardo di Rousseau l’originaria ignoranza del genere umano aveva avuto il compito di preservare l'uomo dal male, mantenendolo in una sorta di paradiso terrestre. Si tratta di un pensiero dirompente che scandalizzò molti dei suo contemporanei. Nel 1750 siamo nel pieno dell'Illuminismo e la convinzione diffusa è che il sapere e la scienza sono alla base del progresso dell'umanità. https://www.studiarapido.it/wp-content/uploads/2017/12/prima-rivoluzione-industriale1.jpg

Diversamente Rousseau sostiene che l'età moderna è caratterizzata dalla degenerazione dei rapporti umani. Il progresso delle scienze e delle arti è visto in antitesi alla purezza dei costumi dell'antichità. Le arti e le scienze sarebbero alla base della corruzione degli stati moderni sia per la loro vacuità che per la loro complicità coi regimi autoritari e dispotici. https://cp.shb-cdn.com/cdn/app/statics/covers/books/CPAC12_SLIDEMASI16/pdf/pages/4/main In sostanza le scienze e le arti allontanando l'uomo dalla sua naturale condizione lo hanno reso sì più colto, ma anche più cattivo, più malvagio e più vizioso. https://www.focus.it/site_stored/imgs/0003/006/aa369147_preview.630x360.jpg

Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini

In questa opera Rousseau risale a una sorta di “grado zero” dell'umanità per meglio comprendere la sua natura e l’origine della società. Respingendo la nota tesi hobbesiana del bellum omnium contra omnes Rousseau sottolinea la fondamentale bontà dello stato di natura al quale sono stati indebitamente attribuiti caratteri negativi. https://3.bp.blogspot.com/-w1u_5OthoLo/WG2FpbBzi2I/AAAAAAAALhE/7Qf2F8TgK2s-_tdF1BY5LDnQH7aN7c5zACLcB/s1600/Arearea%252C_by_Paul_Gauguin.jpg

La genesi delle relazioni sociali non sarebbe per il filosofo ginevrino il prodotto di un patto, ma la spontanea conseguenza di una comunanza di sentimenti, bisogni e interessi. Rousseau afferma che l'origine di ogni male e di ogni aggressività è da imputarsi a quell'uomo che per primo recintò un terreno e lo dichiarò suo https://www.tecnogreensrl.it/media/files/200/20180118_131002%20(1).jpg:

Il primo che recinse un terreno e dichiarò questo è mio, e trovò persone tanto semplici da prestargli fede, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre, assassini, miseria, errori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i pioli e colmando la fossa, avesse gridato ai suoi simili: non ascoltate questi impostore; se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra di nessuno, siete perduti. (Rousseau, Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini)

Ne consegue che la causa di tutti i mali è da ritrovarsi nell’istituzionalizzazione della proprietà privata, che ha creato una crescente rivalità e intollerabili ingiustizie in seno alla comunità umana. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTZFPTKXUMb53SNf9FDy5dV-YV0JhY61THDosjUpEHUqiZ_U23R Una presa di posizione fortissima e in controtendenza rispetto alle tesi di John Locke prima, nonché di Adams Smith e di Voltaire sul diritto alla proprietà privata, questa tesi farà successivamente riflettere il giovane Marxhttps://www.cittafutura.al.it/sito/wp-content/uploads/2019/12/Marx-giovane.jpg.

In particolare vi sono due elementi responsabili delle ingiustizie secondo Rousseau:

1) il primo riguarda le istituzioni socio politiche che sono sorte in gran parte in relazione ai vizi umani e non solo non li correggono, ma producono a loro volta abusi e crescente disuguaglianza tra gli uomini. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSjnDJd0zig5UGqvypXAKGihSYWNSjMCc5v0YGQ_OL810gjPL6p

2) il secondo riguarda la natura dell'uomo che è fragile e, anche se dotata di buone qualità, è suscettibile di farsi corrompere da istituzioni ingiuste. https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2022/01/corruzione_-1024x1024.jpg

Questi elementi faranno riflettere il filosofo ginevrino su come sia possibile una rigenerazione radicale dell'essere umano e che saranno alla base del Contratto sociale e dell'Emilio.

Rousseau afferma che la nascita della società fu una deplorevole rivoluzione che ha introdotto l’industria dei metalli, l’agricoltura e il grano che è simbolo delle nostre disgrazie. L’Europa è il continente più infelice perché è il continente che ha più grano e più ferro di tutti. Per evitare il male basterebbe abbandonare la civiltà, perché l’uomo è naturalmente buono e il buon selvaggio quando ha pranzato è in pace con la natura ed è amico di tutti i suoi simili.

Voltaire quando ricevette lo scritto di Rousseau rispose:

ho ricevuto il vostro libro contro la razza umana e ve ne ringrazio […]. Non fu mai impiegata tanta intelligenza allo scopo di definirci tutti stupidi, vien voglia leggendo il vostro libro di camminare sulle quattro zampe, ma avendo perduto questa abitudine da più di sessanta anni sento purtroppo l’impossibilità di riprenderla, ne posso mettermi alla ricerca dei selvaggi del Canada perché le malattie cui son condannato rendono necessario per me un medico europeo e perché in quelle regioni c’è la guerra e perché il nostro esempio ha reso quei selvaggi cattivi quasi quanto noi. https://notizie.delmondo.info/wp-content/uploads/2015/01/foto-da-dailymail.co_.uk_.jpg

Per tutta risposta Rousseau, che già aveva polemizzato con Voltaire sul terremoto di Lisbona affermando che provava odio verso il filosofo parigino e che non c’era nulla di lui che potesse onorare oltre all’ingegno, si schierò con i ginevrini che volevano bandire le rappresentazioni delle commedie di Voltaire.

Rousseau e il Teismo

La posizione di Rousseau a proposito di Dio e della teologia è estremamente interessante benché complessa e talvolta contraddittoria. Egli, infatti, come si può vedere dallo scontro che ebbe con Voltaire non è disposto a rinunciare all'idea di un Dio persona. https://img.over-blog-kiwi.com/1/26/97/17/20170110/ob_9dacff_ros-padre-5.jpg In occasione del terremoto di Lisbona Voltaire aveva espresso dubbi a proposito dell’esistenza della provvidenza divina e Rousseau si era scagliato contro di lui sostenendo che:

Voltaire pur mostrando sempre di credere in Dio, in realtà non credette mai in altri che nel demonio, dato che pretende che Dio sia un essere malefico che gode solo nel far del male. L’assurdità di questa dottrina è rivoltante, specie in un uomo circondato da ogni sorta di buone cose, e che al riparo della sua stessa felicità tenta di riempire i suoi consimili di disperazione con la crudele e terribile immagine delle atroci calamità che però non lo toccano. (Rousseau, Lettera sulla provvidenza)

Dal passo si nota che Rousseau non è contrario alla posizione deista in quanto tale, cioè quella che ritiene indispensabile pensare ad una causa divina se pur senza poterne dare alcuna definizione, ma è contrario a sottrarre a gli uomini la speranza in un Dio buono di cui ha bisogno la povera gente che soffre https://www.annunziando.it/wp-content/uploads/2021/03/preghieralibrocasa_Thumb_HighlightCenter216998.jpg, rimarcando il fatto che Voltaire non ha la sensibilità di comprendere ciò perché vive nella ricchezza e nel benessere.

Su questa base Rousseau si fa promotore di una versione teista che permetta ancora di credere in alcune forme di provvidenza e sostegno divino se pur liberate dalla superstizione. Rousseau rinuncia tuttavia a tutti gli argomenti professati dai filosofi fino a quel momento riguardo la dimostrazione dell'esistenza Dio e sull’essenza di Dio stesso https://digilander.libero.it/StefanoVime/uaar8.jpg. Si può dire che Rousseau è stato tra i primi a promuovere l'idea che la fede sia qualcosa che deriva direttamente dalla natura umana ovvero dal sentimento: dal timore, dalla meraviglia, dal senso del mistero, dal senso del giusto e dell'ingiusto, dalle speranze, dalle aspirazioni e così via. Scrive in proposito:

Talvolta nel segreto del mio studio, con le mani versate sugli occhi o nel buio della notte, sono convinto che non ci sia Dio. Ma guardate la giù: il levar del sole, il mondo come esso fuga le nebbie che coprono la terra e resta senza veli nella meravigliosa e lucente scena della natura, disperde al tempo stesso ogni nube dalla mia anima. Ritrovo la mia fede è il mio Dio e credo in lui, lo ammiro, lo adoro e mi prostro dinanzi alla sua bellezza.

In questa citazione si intravede che Rousseau come Pascal non fonda e non vuole fondare la religione sulla ragione o sulla dimostrazione, ma sul semplice sentimento religioso. La religione naturale, naturale perché così la chiama Rousseau nelle Professioni di fede di un Vicario savoiardo https://cdn.cook.stbm.it/thumbnails/ricette/0/906/hd750x421.jpg, non ha bisogno di una particolare rivelazione. La religione «naturale» fondata unicamente sulla nozione di causa prima (o, per essere più esatti, di volontà capace di muovere tutto l’universo) non può certo presumere di farci conoscere l’esistenza di dio, e quindi di poter gareggiare con le religioni positive nella precisazione degli attributi divini; proprio questo suo limite ha però l’immenso vantaggio di preservarla dalle innumerevoli superstizioni che affliggono i vari culti religiosi. Proprio per questo essa si rivela in grado di convincere ogni uomo dotato di ragione, assai più di quanto lo possano persuadere i vari argomenti solitamente addotti dai teologi.

Le religioni positive https://www.casadellabibbia.it/img/ybc_blog/post/simboli_alcune_religioni.jpg, diverse da popolo a popolo, possono senza dubbio compiere una funzione socialmente assai utile, in quanto capaci di rivolgersi anche agli ignoranti e di aiutarli, con i loro precetti e le loro minacce, a seguire le vie della morale, ma non possono reggere di fronte a un serio esame razionale.

Io considero tutte le religioni particolari come istituzioni salutari, che prescrivono in ciascun paese una maniera uniforme di onorare Dio con un culto pubblico, e che possono - tutte - avere le loro ragioni nel clima, nel governo, nel genio del popolo, o in qualche altra causa locale che rende l'una preferibile all'altra secondo i tempi e i luoghi. Io le credo tutte buone quando vi si serve Dio convenientemente. Il culto essenziale è quello del cuore. (Rousseau, La professione di fede del Vicario savoiardo, in L’Emilio)

Se gli uomini ascoltassero solo ciò che Dio dice al loro cuore non ci sarebbe bisogno delle confessioni religiose, ma vi sarebbe un’unica teologia del cuore. Se vogliamo consideriamo una singola confessione religiosa bisogna per forza affidarsi a qualche testimonianza umana e quindi fallibile, mentre la religione naturale ha il vantaggio d’essere rilevata direttamente a ciascun individuo dal suo cuore. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTtno1PYftVYQtnNRQ8eCWW8qetBC1Wron34Q2UyaJkAnAPTgXa

Questa posizione non tiene conto della soggettività dei sentimenti umani e come notato polemicamente da Russell è condizionata dal carattere fittizio dell’uomo naturale (il buon selvaggio) di cui parla Rousseau. Tuttavia questo cambio di prospettiva è progressivamente entrata a far parte almeno dell’etica protestante, ma ciò non avvenne nel tempo in cui venne scritta.

Nelle parole del Vicario savoiardo si legge che non è probabile l’esistenza dell’inferno come luogo di dannazione eterna https://www.studentitop.it/wp-content/uploads/2021/11/inferno.jpg e la salvezza non può limitarsi ai membri d’una determinata Chiesa. Queste tesi che negavano la componente confessionale furono accolte con timore dalla Chiesa che fondava ancora in buona parte il suo potere sull’idea di inferno e di paradiso e furono probabilmente queste affermazioni a scandalizzare i contemporanei e a far condannare le sue opere dal governo francese e dal Consiglio di Ginevra.

Il Contratto sociale

Nel Contratto sociale Rousseau ribadisce l’armonia in cui l’uomo viveva nello stato di natura. Viveva bene perché isolato e nella felicità dell’ignoranza aveva scritto nel Discorso sull’origine della ineguaglianza.

La maggior parte dei nostri mali sono opera del tutto nostra e quasi tutti li avremmo evitati se avessimo conservato la maniera di vivere semplice, uniforme e solitaria che la natura ci aveva destinata https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSS35QTLufMvWAuIOZkQspJ7mLV5ecB6m9rKQ2ivH5OoR4yXu47

Tutta via l’uomo ha una caratteristica che lo rende diverso dagli altri animali ovvero la perfettibilità che gli permette di evolversi e di emanciparsi dalla natura. È proprio questa emancipazione dalla natura che porta l’uomo a far sorgere la civiltà. Nella civiltà il naturale amor di sé https://angolopsicologia.com/wp-content/uploads/2018/03/Autorespeto.jpg dell’uomo selvaggio che è garanzia di sopravvivenza si trasforma in amore proprio un sentimento narcisistico che porta l’uomo a misurarsi con gli altri uomini e a competere con loro, competizione che sfocia nel conflitto e nella diseguaglianza. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSQGYGaUNciZsJNDYaWs12ywyrIXRQ0xdeDUH-nQueM_A-qVTxT

Mentre per quello che riguarda lo stato di natura vi è una dichiarata inconciliabilità con il pensiero di Hobbes, per quanto riguarda l’idea giusnaturalista il filosofo ginevrino riprende da Hobbes diverse tesi. Infatti Rousseau non ritiene possibile tornare allo stato di natura.

Rousseau afferma che vi è una netta discontinuità tra lo stato naturale e la condizione sociale, anche per lui la natura dello Stato è vista come una costruzione artificiale. https://www.recuperolegale.it/wp-content/uploads/2018/05/Contratto-a-distanza-1030x1030.jpeg Tuttavia mentre per Hobbes il patto che porta alla costruzione dello Stato si basa sulla soggezione, l'idea di Rousseau e che vi possa essere un patto basato sull'Unione.

Questa prospettiva anche se si discosta da quella di Hobbes non ha niente a che vedere con il liberalismo di John Locke, infatti, per Rousseau l'uguaglianza tra gli uomini è possibile soltanto se essi sono disposti ad alienare tutta la propria sovranità nella collettività.

La differenza più marcata con il teorico inglese dell'assolutismo consiste non nella prospettiva che vuole la dimensione collettiva superiore a quella individuale, ma il fatto che nel sistema di Hobbes l'unione delle volontà individuali è solo esteriore, mentre Rousseau propone un’intima unione che sia sostanziale e non formale: l'unione vera dei singoli può fondarsi soltanto su libero consenso e sul reciproco rispetto della libertà, un vincolo sociale ha valore solo se l'individuo non è obbligato ad esso, ma vi si sottomette spontaneamente.

Proprio per questa prospettiva vi è la necessità di un nuovo contratto sociale. In questo nuovo patto sociale gli individui, rinunciando alle proprie prerogative, non alienano la propria libertà: hanno deciso di sostituire i dettami delle volontà individuali i decreti della volontà generale.

La volontà generale non è la volontà di tutti, che è di per sé contingente e riguarda soltanto la convergenza d’interessi particolari ed egoistici, la volontà generale è invece volontà universale. https://filosofiainmovimento.it/wp-content/uploads/2013/05/generalwillr670sb.jpg

La volontà generale non è la somma aritmetica delle volontà dei singoli ma è un entità spirituale che oltrepassa, pur comprendendola, qualsiasi volontà particolare e si rivolge al bene comune: la volontà generale è diversa dalla somma delle volontà individuali, c’è una contaminazione delle diverse volontà sia quelle maggioritarie sia quelle minoritarie che dà origine alla volontà generale che è sempre diversa dall’idea di maggioranza poiché rispetta la volontà di tutto il popolo e non solo di una parte.

Solo con essa è possibile la legittima convivenza civile che garantisce l'uguaglianza tra gli uomini, e solo rispetto ad essa il cittadino rimane libero.

La volontà generale è unica e indivisibile, è la sola ad avere autorità nei confronti dell'intero corpo sociale. Non è pertanto frazionabile né la volontà né il corpo sociale, proprio per questo è scartato il modello costituzionale fondato sulla rappresentanza parlamentare. Per Rousseau solo l'insieme del corpo sociale, cioè il popolo, ha il diritto a legiferare sarà pertanto ammesso soltanto un governo che avrà il compito di attuare la volontà espressa da tutto il corpo sociale. In questa prospettiva il popolo, ovvero il corpo sociale, sarà sia legislatore che suddito ovvero sarà un popolo sovrano. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQNulZ7RVIEA1I2XJ3oNvSy2835-w7zMKGAJbIPDzyI2D2dlfGc

L’Emilio o dell’educazione

Rousseau non scrive l’Emilio per la scuola, quando lo scrive lo fa perché pensa che ci sia bisogno di una nuova educazione, per formare la nuova umanità che potrà stipulare il nuovo contratto sociale. È Rousseau stesso a sottolineare il legame tra il Contratto sociale e l'Emilio infatti il nuovo contratto sarà possibile solo a condizione che l'uomo si sottragga ai condizionamenti della società e della cultura che sono la causa principale del male. Perciò la via maestra per riformare la società è l'educazione ovvero la riforma dell'uomo stesso.

In quest'opera non si sceglie di educare il cittadino, ma l'uomo. Solo promuovendo la formazione di uomini nei quali la natura umana si realizzi pienamente senza corrompersi si può sperare di dare origine a una società migliore.

Nell'Emilio non sono descritti un esperimento effettivamente compiuto o un insieme di regole in vista della pratica educativa, ma viene delineato un esperimento ideale che verifica alcune ipotesi mediante il ragionamento.

L'educazione di Emilio sarà condotta lontano dalla società, perché essa non possa corromperlo https://www.museeprotestant.org/wp-content/uploads/2013/12/0000002596L.jpg. Non sarà un’educazione coercitiva o direttiva, ma negativa ovvero verrà garantito il libero sviluppo dell'individuo. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSc0tLkkTmjAnbBi5-O9CT8JCxkc7-bM6Bwi7PNCRnk7S56mFFF Si creeranno le condizioni affinché Emilio coltivi l'amor proprio esclusivamente per il soddisfacimento dei veri bisogni dell'uomo e che infine questo permetta il passaggio di Emilio da quell’egoismo naturale alla moralità ovvero alla pietà e alla giustizia.

Prima di presentare le diverse parti dell’opera si possono individuare tre temi che hanno condizionato in modo significativo la cultura pedagogica occidentale:

Il primo riguarda la dimensione evolutiva del fanciullo https://www.psicomotricistatorino.it/wp-content/uploads/sites/8/2013/06/foto.jpg, che non è un uomo in piccolo, ma passa attraverso delle fasi di sviluppo che per Rousseau sono caratterizzate da prima da uno stato di sensibilità indifferenziata tipico della prima infanzia, poi da una fase in cui la sensibilità conduce come nei selvaggi verso il piacere e lontano dal dolore fino all’età dei dodici anni, un terzo periodo che potremmo identificare nell’adolescenza in cui emerge la razionalità guidata dalla curiosità e dalla scoperta a cui infine segue quella che Rousseau definisce “seconda nascita” durante la quale si manifestano, oltre alle funzioni dei sensi e dell’intelletto, il senso estetico e soprattutto quello etico.

Il secondo riguarda la tesi che ciascun individuo è portatore di capacità originali, oggi diremmo attitudini, https://www.stateofmind.it/wp-content/uploads/2013/10/Sport-di-squadra-e-sport-individuali-quali-differenze-quadrato-300.jpg e che il compito dell’educatore è quello di favorirne lo sviluppo permettendo ad ogni bambino di “divenire se stesso”.

Il terzo riguarda il ruolo dell’educatore, che non deve più essere inteso tradizionalmente come figura autoritaria o direttiva, ma come colui che allestisce le situazioni educative più idonee a far maturare l’allievo. https://static.erickson.it/sit/mondo-erickson/articoli/didattica/progettare-un-angolo-naturale-alla-scuola-infanzia/fb_progettare_un_angolo_naturale_alla_scuola_dellinfanzia.jpg Questa nuova figura di educatore è necessaria per garantire un’educazione “negativa” o indiretta: l’educatore non trasmette contenuti all’allievo con la pretesa che egli le apprenda, ma crea le situazioni in cui il fanciullo compia le sue esperienze e possa apprendere spontaneamente dalle sue azioni. Il precettore di Rousseau fa tutto senza far niente.

L’Emilio è un romanzo pedagogico che percorre il percorso educativo di un fanciullo immaginario dalla nascita fino all’età adulta, si tratta di cinque libri ognuno dei quali dedicato ad un periodo specifico della formazione di Emilio.

Il primo libro si concentra sui primi anni del bambino viene messa in evidenza la bontà originaria dell’uomo allo stato di natura contrapposta alla dimensione sociale e pertanto giustificata la scelta di educare Emilio in campagna. In questa prima parte Rousseau sottolinea anche l’importanza dell’educazione, affermando che tutto ciò che acquisiamo dopo la nascita ci viene dall’educazione ed in particolare da tre “maestri”: la natura, gli uomini e le cose. https://static.docsity.com/documents_first_pages/2018/04/26/8a0007be809e1f6d3025ee94a6ec7e33.png Un esempio è dato dall’acquisizione del linguaggio che deve avvenire mediante il riferimento ad oggetti concreti.

Nel secondo libro ci viene presentata l’infanzia di Emilio che cresce all’aria aperta imparando dalle proprie esperienze che il precettore ha abilmente organizzato. https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep/2018/07/19/185936690-89010f8d-5b1b-42b2-aec7-2b8c005658d3.jpg In questo periodo l’educatore dovrà prestare attenzione agli interessi e alle inclinazioni del bambino. L’educazione avviene soprattutto attraverso il rispetto delle leggi di natura grazie ai sensi: spontaneamente il bambino cercherà il soddisfacimento dei propri bisogni e dall’altro tenderà di sottrarsi al dolore. Anche l’apprendimento della lettura e della scrittura avviene per un bisogno. Scopo di questo periodo è crescere il bambino sano, vigoroso e pronto ad apprendere da sé nella fase successiva.

Nel Terzo libro Rousseau descrive l’“età dell’utile” caratterizzata dal passaggio dall’apprendimento tramite i sensi a quello tramite l’intelletto. Durante questa fase il precettore, restando fedele al metodo negativo e facendo leva sulla curiosità e l’interesse di Emilio, conduce il fanciullo nell’esplorazione dell’ambiente mettendolo nelle condizioni di trovare in se stesso i mezzi per ampliare le sue conoscenza. Il modello di riferimento per Rousseau in questa fase è il protagonista del romanzo Le avventure di Robinson Crusoe https://www.idrometra.it/1486-large_default/de-foe-robinson-crusoe-sani.jpg che dopo un naufragio rimane 28 anni isolato in un’isola deserta, questa è infatti una delle poche letture proposte ad Emilio dal precettore.

Il quarto libro tratta della “seconda nascita” ed affronta l’introduzione all’età adulta di Emilio, in questa fase l’educazione indiretta non è più sufficiente vi è la necessità di insegnare precetti morali, sessuali e religiosi. È proprio in questa parte che Rousseau ci propone la sua riflessione sulla religione e sulla morale per bocca del Vicario savoiardo. https://www.picclickimg.com/zpoAAOSwFexkW6Ko/Professione-di-fede-del-vicario-savoiardo-Jaen-Jacques-Rousseau.webp Questi insegnamenti sono fondamentali per contenere gli effetti dell’“amor proprio” che stimola l’invidia e il confronto con gli altri e stimolare invece l’amore di sé che conduce alla pietà e al rispetto per la vita.

Il quinto libro, quello che si discosta meno dalla cultura del tempo, riguarda la ricerca della moglie adatta per Emilio che simbolicamente Rousseau identifica in Sofia (nome simbolo di saggezza). https://img2.libreriauniversitaria.it/BIT/190/884/9788817168847.jpg Le qualità femminili che deve avere Sofia sono quelle comunemente accettate all’epoca (graziosa, intelligente, pudica, religiosa, amorevole.. etc.) benché si evinca con evidenza la superiorità dell’uomo rispetto alla donna Rousseau parla di complementarietà tra i due sposi.

L’opera sarà presto condannata sia per le sue tesi sulla religione sia perché vi è un’esplicita condanna all’assetto assolutistico della monarchia presente in Francia e in gran parte degli stati europei. Malgrado la censura il successo dell’Emilio fu enorme e divenne ancora più ampio durante la rivoluzione francese che vide nel pensiero di Rousseau lo strumento per costruire la nuova società moderna. https://cdn.skuola.net/news_foto/2015/rivoluzione-francese.jpg