David Hume è uno dei filosofi più importanti perché sviluppò fino alla sua conclusione logica la filosofia empiristica di Locke di Berkeley e, rendendola coerente, la rese al tempo stesso incredibile. Rappresenta, in un certo senso, un termine estremo: in quella direzione è impossibile andare oltre. Confutarlo è stato da quando Hume ha pubblicato i suoi scritti, il passatempo preferito dei metafisici. Per parte mia, non trovo convincente nessuna delle loro confutazioni; nondimeno, non posso sperare altro se non che si scopra qualcosa di meno scettico del sistema di Hume. (Russell, Storia della filosofia Occidentale)

David Hume è uno dei filosofi più importanti perché sviluppò fino alla sua conclusione logica la filosofia empiristica di Locke di Berkeley e, rendendola coerente, la rese al tempo stesso incredibile. Rappresenta, in un certo senso, un termine estremo: in quella direzione è impossibile andare oltre. Confutarlo è stato da quando Hume ha pubblicato i suoi scritti, il passatempo preferito dei metafisici. Per parte mia, non trovo convincente nessuna delle loro confutazioni; nondimeno, non posso sperare altro se non che si scopra qualcosa di meno scettico del sistema di Hume. (Russell, Storia della filosofia Occidentale)

David Hume nasce nel 1711 ad Edimburgo, in Scozia. https://www.doveclub.it/wp-content/uploads/2017/09/edimburgo.jpg Rimasto orfano di padre, asseconda inizialmente le pressioni familiari che lo orientano verso gli studi giuridici, tuttavia dopo aver assistito ai corsi sulla filosofia newtoniana ed aver partecipato al dibattito sulle teorie di Locke e Berkeley si indirizzo verso quella che egli stesso defì “una nuova scena del pensiero”.

Hume, oltre ad essere il punto più estremo dell’empirismo come notato da Russell, è anche il maggior rappresentate dell’Illuminismo scozzese. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61BbCmQFbKL._SX466_.jpg Per Hume risultano particolarmente stimolanti le problematiche inerenti la natura dell’uomo e i fondamenti della morale, rilanciate in quegli anni dagli scritti di Francis Hutcheson (1694-1746).

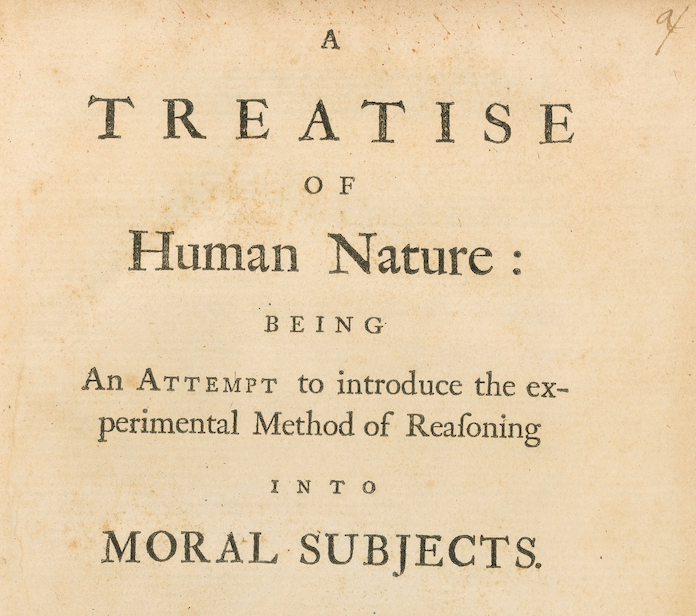

Dopo aver superato un periodo di depressione decise di recarsi in Francia dove rimase per 3 anni, ivi raccolse il materiale e scrisse i primi appunti per la stesura del Trattato sulla natura umana, stampato poi al rientro in Inghilterra in tre libri: i primi due, dedicati all’analisi dell’intelletto e delle passioni umane, pubblicati nel 1739, ed il terzo libro, sulla morale, pubblicato nel 1740. Quest'opera ebbe però da principio scarso successo.

Deciso a divulgare le sue idee pensò di rielaborare alcuni temi nell’opera Saggi filosofici sull’intelletto umano del 1748, ma nemmeno questa volta raccolse l’attenzione dei contemporanei. Diversamente col tempo furno trovati interessanti i Saggi morali e politici, pubblicati qualche anno prima nel 1741.

Dopo aver visto respingere per ben due volte la sua candidatura alla cattedra di etica dell’Università di Edimburgo, nel 1752 Hume è nominato Conservatore della Biblioteca di Edimburgo e comincia la stesura della Storia dell’Inghilterra, che porterà a termine dieci anni più tardi nel 1761 e che gli darà finalmente la fama e ricchezza perseguita. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Playfair_Library%2C_Edinburgh_University_-_geograph.org.uk_-_1518621.jpg/330px-Playfair_Library%2C_Edinburgh_University_-_geograph.org.uk_-_1518621.jpg. Dal 1763 al 1766 Hume è inviato in Francia come segretario dell’ambasciatore inglese a Parigi. Lì entrò in contatto con i principali philosophes con cui strinse feconde amicizie, tranne che con Rousseau con il quale ebbe invece un acceso litigio (probabilmente a causa del carattere estroso del filosofo ginevrino). Dopo aver fatto parte del governo inglese tra il 1767 e il 1768 si ritirò in Scozia nella città natale di Edimburgo; passerà gli ultimi anni della sua vita a combattere contro una lunga malattia, trovando la morte il 26 agosto del 1776.

L'obiettivo di Hume era quello di diventare in qualche modo il Newton delle Scienze dell'uomo https://image3.slideserve.com/5641656/the-gold-standard-n.jpg. Egli affermava la necessità di applicare all'essere e ai fenomeni umani quelle forze dinamiche che Newton aveva colto e descritto nel mondo naturale, perché anche il mondo dell'uomo possiede una grande regolarità e ubbidisce a determinate leggi. Tutta la filosofia di Hume è dunque improntata a uno studio sistematico della natura umana condotto sulla base dei dati osservativi, tenendo conto dei limiti imposti dal metodo sperimentale delineato da Newton e riassumibile nel motto Hypotheses non fingo: un invito a non ipotizzare spiegazioni non derivate dall’esperienza e non suffragate da esperimenti. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsKL50eaj6QkvvXGQAV_fgEKqCfz9_uy10xfQRTn3gwnaW4X1Q&s

Non c’è questione di qualche importanza la cui soluzione non sia compresa nella scienza dell’uomo, e non c’è nessuna che possa essere risolta con certezza se prima non ci rendiamo padroni di quella scienza. (Hume, Trattato sulla natura umana)

I contenuti della mente

I contenuti della mente

L'opera più importante di David Hume è il Trattato sulla natura umana. In questa opera Hume conduce una critica sfrenata alla metafisica, completando l'opera di Locke. Come egli scrive nelle Ricerche sull'intelletto umano vuole, partendo dall’empirismo sperimentalistico, confutare le tesi razionalistiche che andando al di là dell'esperienza producono dogmi metafisici. Il Trattato sulla natura umana si apre con lo studio sull’intelletto dell’uomo, la cui attività consiste nell’avere percezioni. https://thumbs.dreamstime.com/b/percezioni-all-interno-della-mente-umana-immaginate-come-di-parole-una-testa-con-delle-ruote-dentate-per-simboleggiare-che-la-190533372.jpg

Per percezione Hume intende qualsiasi contenuto di pensiero, pertanto una teoria della conoscenza deve basarsi necessariamente sulle percezioni. Egli distingue due tipi di percezioni le impressioni e le idee:

possiamo dunque dividere tutte le percezioni della mente in due classi o specie, che sono distinte dai loro gradi di forza e vivacità. le meno potenti e vivide sono comunemente denominate pensieri o idee. L'altra specie [...] chiamiamo le impressioni, usando questa parola in un senso un po' diverso da quello consueto. Col termine impressione dunque intendo tutte le nostre percezioni più vivide, quando udiamo, o vediamo, o sentiamo, o amiamo, o odiamo, o desideriamo, o vogliamo. (Hume,Ricerche sull’intelletto umano)

1)Le impressioni sono quelle che si avvertono, per così dire, nel qui e nell'ora, sono attuali ed esprimono il vigore massimo attraverso il quale assimiliamo l’esperienza diretta. Per esempio è un’impressione la sensazione attuale di calore che provo passando la mano sul fuoco, oppure la sensazione di sazietà che provo mentre sto mangiando, ancora il senso di piacere o di dolore che si associano ad un accadimento.https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvos057nGRHyrqmZJZu2LhhV7JPZqFyA4GNm2R5Zu-4jlhRamI&s

2)Le idee invece le abbiamo quando le immagini vivide delle impressioni svaniscono. Pertanto esse sono “immagini illanguidite” delle impressioni, sono percezioni non attuali nei sensi ma mostrano il residuo e il ricordo che abbiamo di un’impressione. https://image.spreadshirtmedia.net/image-server/v1/mp/compositions/T812A2MPA3811PT17X97Y65D161892951FS3588/views/1,width=550,height=550,appearanceId=2,backgroundColor=000000,noPt=true,version=1564652308/fuoco-fiamma-fuoco-regalo-fuoco-foro-idea-calda-maglietta-premium-uomo.jpg

Essendo le idee immagini illanguidite delle impressioni, esse stesse derivano dall'esperienza. Tra le impressioni e le idee c'è per Hume un legame necessario, infatti solo dalle impressioni si generano idee e non esistono pertanto idee innate come voleva Cartesio.

A questo punto Hume si pone il problema dell'esistenza di idee che non hanno un diretto rispecchiamento con la realtà, egli sostiene che noi possiamo fare delle associazioni sovrapponendo delle immagini reali creandone così altre del tutto fantastiche. https://1.bp.blogspot.com/-cKeAIE5nvXE/VVj8HReMzKI/AAAAAAAAB6c/u9m7UnSS8Xk/s1600/pegaso.jpg Hume sottolinea che un conto è parlare della verità dell'immagine un conto è parlare del senso, perché indipendentemente dalla verità di un'immagine questa continua ad avere un senso quindi il senso non presuppone la reale esistenza.

Riprendendo la classificazione di Locke, Hume distingue tra percezioni semplici e percezioni complesse, queste ultime sono combinazioni di più percezioni semplici. Tuttavia a, differenza di Locke, Hume afferma che nella formazione delle percezioni complesse l’intelletto umano non agisce volontariamente, ma sospinto da un processo associativo involontario. Le facoltà associative dell’Intelletto sono la memoria e l’immaginazione: mentre la memoria riproporre la forma originaria con cui le impressioni si sono presentate; l’immaginazione combina invece percezioni diverse sulla base di alcune relazioni, quali la somiglianza, la contiguità nel tempo e nello spazio e causa ed effetto.https://i2.wp.com/gabriellagiudici.it/wp-content/uploads/2017/09/Percezioni-3.png?resize=940%2C544&ssl=1

Hume analizza da vicino le caratteristiche dell’immaginazione, dando ragione dei tre principi che la governano:

1) la somiglianza agisce quando per esempio un ritratto di una persona ti fa ricordare l'originale, cioè riporta l'idea a contatto con l'oggetto che rappresenta. Oppure quando vedo un oggetto e gli attribuisco un idea di un altro oggetto simile di cui ho avuto un'impressione in precedenza.

2) la contiguità spazio-temporale ci permette di considerare luoghi e oggetti collegati tra loro per esempio se ci ricordiamo di una stanza all'interno di una casa ci vengono automaticamente in mente che essa sta in edificio e che contiene degli oggetti, e collochiamo il ricordo di quella stanza con ciò che abbiamo fatto prima e ciò che abbiamo fatto dopo. Ancora se pensiamo ad un monumento come il Colosseo immeditamente pensiamo alla città di Roma e all'epoca dell'Impero romano.

3) la relazione causa-effetto sorge dal mettere in relazione due eventi che si presentano contigui per esempio la vista di una ferita ci fa mettere il dolore che si prova in relazione ad essa. Ancora il fumo che si alza da una collina ci fa pensare immediatamente che ci sia un incendio. https://i0.wp.com/gabriellagiudici.it/wp-content/uploads/2017/09/principio_dassociazione-1.png?resize=940%2C414&ssl=1

L’associazione tra idee compiuta dall’immaginazione rappresenta un principio originario della natura umana, ed è identificato in «una specie di attrazione», la cui funzione è equiparata da Hume a quella svolta dalla gravitazione universale newtoniana. https://www.chimica-online.it/fisica/immagini/forza-gravitazionale.jpg In base al motto newtoniano di «non fingere ipotesi» Hume si limita a constatare l’azione del principio associativo sulle idee senza avanzare alcuna ipotesi sulla sua origine sia essa basata sulla struttura dell’intelletto o sulla realtà delle cose:

Vi è qui una specie di attrazione, la quale, come si vedrà, si trova ad avere nel mondo mentale, non meno che in quello naturale, degli effetti straordinari, mostrandosi in forme non meno numerose e svariate. Tali effetti sono evidenti dappertutto; ma, quanto alle sue cause, queste sono, per lo più, sconosciute, e non si può altro che riguardarle come proprietà originarie della natura umana, che non ho la pretesa di spiegare. (Hume, Trattato sulla natura umana)

Associazioni di idee ripetute nel tempo conducono a elaborare credenze. Secondo Hume, la ripetuta esperienza di associare le idee a un solo e unico nome induce l’intelletto a credere anche nell’esistenza di un’idea generale.

tutte le idee generali non sono altro che idee particolari, legate a un certo termine che da loro un significato più estensivo, pasticche che si richiamano alla mente in determinate occasioni altre singole cose simili ad esse. (Hume, Trattato sulla natura umana)

Ciò significa che quando noi abbiamo una certa idea, per esempio l'idea di uomo https://image.freepik.com/vettori-gratuito/sagome-di-uomo-e-donna_23-2147505840.jpg, questa possiede quella particolarità che ha in sé l'impressione che si riceve dall'evento che l'ha provocata, per esempio la vista di un uomo, pertanto anche le idee astratte sono di per sé individuali e assumano valore generale solo quando queste sono rappresentate, ma la loro rappresentazione non corrisponde a nessuna entità astratta essa è sempre rappresentazione di un qualche particolare con un maggior grado di indeterminatezza. https://lamenteemeravigliosa.it/wp-content/uploads/2015/01/article_14170006103.jpg

Per quanto riguarda l’idea di sostanza essa è imputabile all’immaginazione e scaturisce dalla collezione di percezioni di qualità che l’esperienza mostra come abitualmente unite tra loro. La sostanza, nel senso in cui la intendeva Locke ovvero come «sostrato», non è un’idea perché non è riferibile a nessuna impressione; è soltanto una credenza, indotta dall’abitudine ad associare sempre e ripetutamente tra loro le stesse qualità. Pertanto come Berkeley Hume nega che la sostanza sia un'idea. https://i0.wp.com/gabriellagiudici.it/wp-content/uploads/2016/09/sostanza.jpg?resize=386%2C289

Dall’analisi del funzionamento della percezione umana emerge una concezione completamente passiva dell’intelletto umano.

La critica al concetto di sostanza viene poi esteso all’idea dell’Io, che era invece ammessa da Locke come frutto della conoscenza intuitiva. Per Hume lo spirito umano è ricondotto alle idee fattizie come frutto di rapporti di somiglianza e causalità tra percezioni. Scrive Hume che

Non possiamo non condannare i materialisti [come Hobbes] che uniscono sempre il pensiero all’estensione; ma contemporaneamente anche i loro avversari che uniscono sempre il pensiero ad una sostanza semplice ed indivisibile (Hume, Trattato sulla natura umana)

L’Io risulta all’analisi di Hume solo un fascio di impressioni https://lamenteemeravigliosa.it/wp-content/uploads/2016/09/donna-colorata-ascolta-musica.jpg si nega all’uomo la possibilità di riconoscere valore ontologico alla coscienza, questo perché non c’è nessuna percezione che produca un'idea unitaria dell'Io.

Quando penetro più intimamente in ciò che chiamo me stesso, inciampo sempre in una o in un'altra particolare percezione, di caldo o di freddo, di luce o d'ombra, d'amore o d'odio, di dolore o di piacere. Non riesco mai ad affermare me stesso senza una percezione, e non posso osservare nient'altro che la percezione. (Hume, Trattato sulla natura umana).

Si può affermare come ha detto Russell che Hume scacciò il concetto di sostanza della psicologia, così come Berkeley l’aveva scacciato dalla fisica.

Il problema della conoscenza e lo scetticismo

Il problema della conoscenza e lo scetticismo

Hume definisce la conoscenza come l’atto con cui l’intelletto percepisce le relazioni tra idee. https://www.altuofianco.blog/wp-content/uploads/2021/04/mappe-mentali.jpg Tra queste relazioni ve ne sono di due tipi, quelle che dipendono dalle percezioni stesse e quelle che invece sono indipendenti dalla percezione. Tra le prime troviamo la rassomiglianza, la contrarietà, i gradi di una qualità, la proporzione e il numero. Esse si mostrano confrontando tra loro le idee, in questo caso l’intelletto non fa altro che mettere in luce le relazioni che sono già insite nelle percezioni. Per quello che riguarda le seconde invece sembra che esse siano dovute alla “credenza” umana nell’uniformità dei fenomeni naturali, tra esse vi sono la relazione d’identità, di tempo, di luogo e di causalità, che non sembrano essere collegate alle percezioni.

Da cquesta distinzione scaturiscono anche due tipi diversi di verità, ovvero quelle di ragione e quelle di fatto: le prime si hanno quando partendo da un'idea ne ricaviamo un'altra senza far ricorso all'esperienza ad esempio 2+2=4 dov'è il risultato è già implicito nell'operazione; le seconde scaturiscono dalle relazioni tra le materie di fatto dove è sempre possibile il contrario, perché non necessarie ma frutto dell'esperienza che può essere o non essere tale senza generare contraddizione alcuna. https://slideplayer.it/slide/16451759/96/images/32/Proposizioni+tra+idee+e+proposizioni+che+concernono+dati+di+fatto.jpg

Ricapitolando:

1)le verità di ragione derivano dalle sole operazioni del pensiero, sono necessarie, sempre vere e si basano sul principio di non contraddizione e la loro negazione implica un’assurdità. Tra esse rientrano tutti i teoremi della matematica.

2)le verità di fatto sono basate sull’esperienza, non sono necessarie ma contingenti e il loro contrario è sempre possibile, perché non implica contraddizione. Le verità di fatto sono tutte quelle proposizioni che parlano del mondo sulla base dell’esperienza.

A proposito delle verità di fatto Hume sostiene che per quanto l’esperienza ci consegni un mondo dove si alternano continuamente il giorno e la notte:

La proposizione «il sole non sorgerà domani» non implica maggiori contraddizioni della proposizione «il sole sorgerà domani». Invano, dunque, tenteremo di dimostrare la sua falsità; se essa fosse falsa dimostrativamente, implicherebbe contraddizione e non potrebbe mai essere distintamente concepita dalla mente. (Hume, Ricerche sull’intelletto umano) https://images.fidhouse.com/p/20ce091466dd1688f4adb50872807597218ea979-1500028824.jpg

La conoscenza che riguarda le materie di fatto si basa sul principio di causalità. https://www.okpedia.it/data/okpedia/relazione-causa-effetto.gif Per tal motivo Hume si chiede su che cosa si fonda la causalità di un fenomeno, ed egli evidenzia che essa è il frutto di una relazione di contiguità spaziale e successione temporale tra fatti, ma essa non implica la necessarietà.

Egli sottolinea che noi non vediamo mai il legame presupposto dalla relazione causale, sulla base della contiguità spazio-temporale: per esempio noi possiamo dire che vediamo prima il lampo e poi sentiamo il tuono, ma non che l'uno è necessariamente causa dell'altro. https://e7.pngegg.com/pngimages/926/149/png-clipart-thunderstorm-cloud-cloud-cloud-heart.png

Noi non abbiamo, infatti, altra nozione della causalità fuori di quella di certi oggetti che in tutti i casi precedenti trovammo sempre uniti e inseparabili. Né possiamo penetrare la ragione di quell’unione: osserviamo solo la cosa in se stessa, e constatiamo che dalla costante congiunzione gli oggetti acquistano una loro unione nell’immaginazione, sì che, quando l’impressione di uno ci colpisce, formiamo immediatamente l’idea dell’altro. Possiamo dunque stabilire che in ogni opinione o credenza c’è un’idea relativa o associata a un’impressione presente. (Hume, Trattato sulla natura umana)

Noi non abbiamo, infatti, altra nozione della causalità fuori di quella di certi oggetti che in tutti i casi precedenti trovammo sempre uniti e inseparabili. Né possiamo penetrare la ragione di quell’unione: osserviamo solo la cosa in se stessa, e constatiamo che dalla costante congiunzione gli oggetti acquistano una loro unione nell’immaginazione, sì che, quando l’impressione di uno ci colpisce, formiamo immediatamente l’idea dell’altro. Possiamo dunque stabilire che in ogni opinione o credenza c’è un’idea relativa o associata a un’impressione presente. (Hume, Trattato sulla natura umana)

Prima di Hume, tutti i tentativi di spiegare perché si crede nella causalità muovevano dal presupposto che quando si osserva una causa e poi un effetto non si fa altro che vederne la necessaria connessione. Hume cercò di capovolgere questa impostazione osservando che essendo noi tutti stati condizionati ad aspettarci l’effetto allorché vediamo una causa, siamo irresistibilmente portati a trarne l’inferenza, e ciò fa sorgere in noi l’illusione di vedere la connessione necessaria che lega il succedersi dei due eventi. Il principio di causalità interviene secondo Hume perché l'uomo è abituato a credere che il futuro sia sempre uguale al passato, perché si è abituati a vedere fenomeni che si ripetono sempre in modo eguale, ciò ci porta a credere che anche domani sorgerà il Sole, ma solo perché crediamo nell’abitudine e su questo fondiamo la nostra conoscenza. https://slideplayer.it/slide/957690/3/images/24/Causa+ed+effetto+Da+cause+simili+ci+attendiamo+effetti+simili....jpg

È evidente che tutti i ragionamenti che riguardano questioni di fatto (matter of fact) sono fondati sulla relazione di causa ed effetto e che noi non possiamo mai inferire l’esistenza di un oggetto da quella di un altro a meno che essi non siano collegati insieme, o mediatamente o immediatamente. Perciò per comprendere questi ragionamenti, dobbiamo conoscere perfettamente l’idea di una causa e, a questo scopo, dobbiamo guardarci intorno per trovare qualche cosa che sia la causa di un’altra.

Ecco una palla di biliardo che sta ferma su un tavolo ed un’altra palla che si muove verso essa con rapidità; le due palle si urtano e quella delle due che prima era ferma, ora acquista un movimento. https://stoacatalana.files.wordpress.com/2022/01/xcbxcv.jpg?w=400

Questo è un esempio della relazione di causa ed effetto tanto perfetto quanto ogni altro di quelli che noi possiamo conoscere sia per mezzo della sensazione che della riflessione. Perciò esaminiamolo. È evidente che le due palle si sono toccate l’una con l’altra prima che il movimento fosse comunicato alla seconda e che non vi fu intervallo fra l’urto e il movimento della seconda palla. Perciò la contiguità nel tempo e nello spazio è una circostanza richiesta perché operi una causa qualunque. E del pari evidente che il movimento che è causa precede il movimento che è effetto. Pertanto la priorità nel tempo è un’altra circostanza che si richiede per ogni causa. Ma questo non è tutto. Facciamo la prova con altre palle qualsiasi della stessa specie in circostanze uguali e troveremo sempre che l’impulso dell’una produce il movimento nell’altra.

Ecco quindi una terza circostanza, quella cioè della congiunzione costante fra la causa e l’effetto. Qualunque oggetto simile alla causa produce sempre qualche oggetto simile all’effetto. In questa causa non posso scoprire nulla, oltre a queste tre circostanze della contiguità, della priorità e della congiunzione costante. La prima palla è in movimento e tocca la seconda; immediatamente la seconda si mette in movimento; e quando faccio la prova con la stessa o con palle simili, nella stessa circostanza o in circostanze simili, trovo che dopo il movimento e l’urto dell’una segue sempre il movimento dell’altra. Per qualunque lato io giri la cosa, è per quanto la esamini, non vi posso trovare nulla di più. https://arturosophia.files.wordpress.com/2017/02/humebiliardo.jpg

Questo è il caso che si verifica quando sia la causa che l’effetto sono presenti ai sensi. Vediamo ora su che cosa si fonda la nostra inferenza quando noi concludiamo dalla presenza di uno di essi che l’altro è esistito o esisterà. Supponiamo che io veda una palla che si muove in linea retta verso un’altra; immediatamente concludo che esse si urteranno e che la seconda si metterà in movimento. Questa è l’inferenza dalla causa all’effetto; e di questa natura sono tutti i ragionamenti che facciamo nella condotta della vita; su ciò si fonda tutta la nostra credenza nella storia e di qui deriva tutta la filosofia, con la sola eccezione della geometria e dell’aritmetica. Se potessimo spiegare l’inferenza che ricaviamo dall’urto delle due palle, saremmo anche in grado di dare spiegazione di quest’operazione della mente in tutti gli altri casi.

Se un uomo fosse creato, come Adamo, nel pieno vigore della sua intelligenza, egli senza esperienza non sarebbe in grado di inferire dal movimento ed impulso della prima palla il movimento della seconda. Non esiste nella causa nulla che la ragione veda e che ci faccia inferire l’effetto. Tale inferenza, se fosse possibile, equivarrebbe ad una dimostrazione, in quanto sarebbe fondata soltanto sulla comparazione delle idee. Ma nessuna inferenza dalla causa all’effetto equivale ad una dimostrazione. Di ciò ecco una prova evidente. La mente può sempre concepire che un qualsiasi effetto tenga dietro ad una qualunque causa e che un evento qualunque segua ad un altro; ora tutto ciò che noi concepiamo è possibile, quanto meno in un senso metafisico; ma dovunque interviene una dimostrazione, il contrario è impossibile ed implica contraddizione.

Perciò non vi è dimostrazione per una qualsiasi congiunzione di causa ed effetto. E questo è un principio che è generalmente ammesso dai filosofi. Sarebbe stato quindi necessario per Adamo (salvo il caso di un’ispirazione divina) aver avuto esperienza dell’effetto che ha tenuto dietro all’urto delle due palle. Egli avrebbe dovuto vedere, in più che quando una palla ne urta un’altra, la seconda si mette sempre in movimento. Se avesse visto un numero sufficiente di casi di questo genere, ogni volta che vedesse una palla muoversi verso un’altra, concluderebbe sempre senza esitazione che la seconda si metterà in movimento. Il suo intelletto anticiperebbe la sua vista e formerebbe una conclusione conforme alla sua passata esperienza.

Ne segue, allora, che tutti i ragionamenti che riguardano la causa e l’effetto sono fondati sull’esperienza e che tutti i ragionamenti che derivano dall’esperienza sono fondati sulla supposizione che il corso della natura continuerà ad essere uniformemente lo stesso. Noi concludiamo che cause simili, in circostanze simili, produrranno sempre effetti simili. Può essere ora opportuno considerare che cosa ci induce a formulare una conclusione di portata così infinita.

È evidente che Adamo, con tutta la sua scienza, non sarebbe mai stato in grado di dimostrare che il corso della natura deve continuare ad essere uniformemente lo stesso e che il futuro deve essere conforme al passato. Ciò che è possibile non si può mai dimostrare che è falso; ed è possibile che il corso della natura possa cambiare, dal momento che noi possiamo concepire tale cambiamento. Ma io di più ed affermo che Adamo non sarebbe riuscito a provare con argomenti probabili qualsiasi che il futuro deve essere conforme al passato. Tutti gli argomenti probabili sono fondati sulla supposizione che vi sia conformità fra il futuro ed il passato e perciò non possono provare tale supposizione. Questa conformità è una questione di fatto e, se deve essere provata, non ammetterà altra prova che non sia quella tratta dall’esperienza. Ma la nostra esperienza del passato non può provare nulla per il futuro, se non in base alla supposizione che ci sia una somiglianza fra passato e futuro. Perciò questo è un punto che non ammette affatto prova di sorta e che noi diamo per concesso senza prova alcuna.

Noi siamo determinati soltanto dall’abitudine a supporre che il futuro sia conforme al passato. Quando vedo una palla di biliardo che si muove verso un’altra, la mia mente è immediatamente spinta dall’abitudine verso il consueto effetto ed anticipa la mia vista concependo la seconda palla in movimento.

Non c’ è nulla in questi oggetti, astrattamente considerati, ed indipendentemente dall’esperienza, che mi porti a formulare una simile conclusione; ed anche dopo che io abbia avuto esperienza di molti effetti di questo genere che si siano ripetuti, non c’è argomento che mi determini a supporre che l’effetto sarà conforme all’esperienza passata. I poteri in forza dei quali operano i corpi sono del tutto sconosciuti. Noi percepiamo soltanto le loro qualità sensibili; e quale ragione abbiamo per ritenere che gli stessi poteri saranno sempre congiunti con le stesse qualità sensibili?

Non è dunque la ragione la guida della vita, ma l’abitudine. Essa soltanto muove la mente, in tutti i casi, a supporre il futuro conforme al passato. Per quanto facile possa sembrare questo passo, la ragione non sarebbe mai in grado di compierlo per tutta l’eternità. (Hume, Ricerche sull’intelletto umano) https://bfrasi.com/fotos/ea/ea606d2d9975d8c416c44c293b999c2c.jpg

Dunque Hume con la critica alla causalità porta l’empirismo sulla via dello scetticismo, infatti, affermando che tutta la conoscenza si basa sull'esperienza equivale ad affermare che esistono solo relazioni contingenti e non necessarie perciò la scienza non può che fare previsioni probabilistiche quando si avvale del principio di induzione ovvero l'analisi di casi particolari per la formulazione di norme generali. https://www.focus.it/site_stored/imgs/0004/044/meteo.1020x680.jpg

Lo scetticismo di Hume si basa interamente sul rifiuto del principio di induzione. Il principio di induzione applicato alla causalità dice che se si trova che A è molto spesso accompagnato e seguito da B, e non si conosce alcun caso in cui A non sia accompagnato e seguito da B, è probabile allora che alla prossima occasione in cui sarà osservata A questo sarà seguito e accompagnato da B. Se il principio è sufficientemente esatto, un numero abbastanza elevato di esempi rende la probabilità non molto lontano dalla certezza. (Russell, Storia della filosofia Occidentale)

La morale

La morale

L'analisi condotta fin ora da Hume ha come obiettivo contrastare non tanto la possibilità della previsione scientifica, purché essa venga considerata probabile in base all'esperienza e non necessaria in base alla ragione, ma quella di sconfiggere ogni forma di dogmatismo e di superstizione. https://www.estudopratico.com.br/wp-content/uploads/2015/07/dogmatismo.jpg

Uno degli aspetti tipici della filosofia illuminista e la posizione deista contrapposta alle religioni intese come pratiche fondate sul mistero e sul miracolo. Anche Hume aderisce cautamente al deismo, affermando che la perfezione del nostro corpo come la complessità della natura ci portano a supporre l'esistenza di un essere superiore. https://www.rollingstone.it/wp-content/uploads/2021/07/davide-cantelli-H3giJcTw__w-unsplash.jpg Contemporaneamente afferma che il cristianesimo, così come le altre religioni, fondano il loro credo su miracoli ed eventi misteriosi, dove è sempre possibile l'intervento divino negli eventi mondani. https://wips.plug.it/cips/initalia.virgilio.it/cms/2016/09/miracolo-trani.jpg

possiamo concludere che la religione cristiana non soltanto fu accompagnata da miracoli alle origini, ma nemmeno oggi può essere creduta da qualunque persona ragionevole senza un miracolo. La pura ragione è insufficiente a convincerci della sua veridicità. (Hume, Ricerche sull’intelletto umano)

In particolare è la paura dell'ignoto e del futuro che spinge gli uomini a credere in una religione basata sul miracoloso intervento della divinità nell'ordine del mondo. È il miracolo a fondare la credenza generale nell'esistenza della divinità, ma il miracolo in quanto tale non ha alcun fondamento plausibile.

Hume intende introdurre il metodo sperimentale anche negli argomenti morali. Egli sposa una visione naturalistica del problema morale in quanto ritiene che i concetti di bene e di male abbiamo un origine naturale e storica. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTL9HhGG5ieY-JXbhVIS-FtgrXbF065OWwu6-Rn4YU9sMHSLY6TBw&s

Per quanto riguarda la morale il filosofo scozzese critica la pretesa di chi, in epoca antica come in epoca moderna, ha cercato di fondare la morale su principi non verificabili. Egli non rifiuta la ricerca di un possibile fondamento dell'agire morale, ma non vuole che tale fondamento venga assunto come valore universale e assoluto. Da questo punto di vista Hume respinge sia le tesi dei razionalisti che quelle dei sentimentalisti affermando che tanto la ragione quanto il sentimento concorrono in genere in tutte le determinazioni e le conclusioni morali. https://www.libero-arbitrio.it/wp-content/uploads/2018/02/ragione-e-sentimento.jpg

Nello stesso modo egli respinge anche l'ambizione dei filosofi di ricondurre l'etica nell'ambito delle scienze fisiche e matematiche, perché l'agire morale non può rientrare nel puro calcolo, esso, infatti, dipende da una serie troppo complessa di fattori. Il compito dell'etica dunque non è quello di valutare o di calcolare l'agire morale, ma comprendere le sue motivazioni e le sue finalità.

Hume afferma che per comprendere le motivazioni dell'agire umano bisogna tenere conto della dimensione istintuale che caratterizza il nostro essere: l'uomo infatti pur essendo ispirato dalla ragione opera principalmente in vista del soddisfacimento dei propri bisogni, desideri e passioni. https://www.mauriziodalsanto.com/wp-content/uploads/piramide-di-maslow-tecniche-di-vendita1-538x218.jpg Proprio per questo lo studio dell'etica non ha come risultato l'approvazione o la condanna delle singole azioni quanto piuttosto la comprensione dei moventi delle condotte umane. Tale comprensione non può prescindere dal criterio dell'utile che risulta essere dunque un concetto fondamentale per la comprensione dell'agire umano. https://0901.static.prezi.com/preview/v2/6i6qn7igjdwllitc62cuxnzbg76jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq_3_0.png

Essendo l'uomo mosso da moventi affettivo-istintuali si potrebbe immaginare che Hume affermi che il comportamento umano sia esclusivamente egoistico, ma su questo aspetto il filosofo scozzese afferma che l'uomo è in grado di oltrepassare l'orizzonte del proprio io grazie alla "simpatia" https://www.francescapagliuso.it/wp-content/uploads/2018/11/img_articolo_3.jpg che regola i rapporti tra gli uomini da cui consegue anche il "con-sentire" le gioie e le sofferenze degli altri. È dunque il consenso generale che fornisce quindi il metro di giudizio in quanto esso risulta conformarsi a un giudizio medio, cioè un giudizio di buon senso. https://www.basketcasarsa.it/wp-content/uploads/2021/01/310121_BUONSENSO-800x450.jpg Le tesi di Hume furono tacciate di relativismo morale, così come di relativismo furono accusate le sue analisi sulla conoscenza umana.